옷을 좋아하는 ─ 혹은, 스스로가 좋아한다고 생각하는 ─ 모든 사람이 그 옛날부터 유난히 미워하던 것이 있다. 소위 도메스틱 브랜드라 불리는 일련의 제품군. 예나 지금이나 모든 도메스틱 브랜드는 망하면 망하는 대로 잘 되면 또 잘 되는 대로, 일단 화형대에 오르고 시작하는 것 같다. 그리고 짭, 짜댕. 사실상 전자를 싫어하는 이유도 그네들이 ‘오리지널 무언가’의 짝퉁이라고 생각하기 때문일 것이다. 그러니까 뭔가 단순한 의복 이상의 순수 예술과 같은 가치로 옷을 대하는 성님들에게 짭이나 카피란 것은, 사실상 욱일승천기가 그려진 티셔츠만큼이나 구리기 그지없는 것이다. 맞는 말이다. 어쩌면, 어떤 의미에선 이 동네에서 짭보다 나쁜 건 없을지 모른다. 그런데 여기서 묘한 위화감이 드는 포인트가 있다.

톰 브라운(Thome Browne) 레플리카 셔츠를 입고 있는 친구를 놀리던 나는 막상 오리지널 군복을 완벽하게 재현한 소위 일본발 ‘레플리카’ 브랜드의 옷을 입고 있었다. 레플리카 브랜드의 장인정신을 어디 쌈마이 짜댕에 비비느냐 하겠지만, 또 그때 그 형은 분명히 꽤나 멋스럽게 베이프스타(Bapesta)를 소화했다. “어허, 그건 나이키(Nike)에서도 리스펙하는 니고(NIGO) 선생의 역사에 남을만한 패러디라고!”… 한다면 마땅히 할 말은 없다.

그러나 그때 그 시절 내 눈에는 세상 그 누구보다 멋진 성님들도 엘몬띠(elmonte)에서 팔던 라운지 리자드 피코트나 저스티스(Justice) x 서피스 투 에어(Surface to Air) 재킷의 퀄리티만큼은 마르고 닳도록 칭찬했던 것 같기도 하다. 당장 멀리 갈 것 없이 꽤 많은 사람이 슈프림 후드의 패턴과 소재를 정확하게 재현한 6만원 대의 ‘자체 제작’ 후드티를 합리적 구매의 범주 안에서 즐겨 소비한다. 그리고 그 모두 하나가 되어 노이드비만큼은 용서할 수 없는 것이다. 하하하하.

[추억의 엘몬띠 Justice x Surface 2 Air 자켓]

[추억의 엘몬띠 Justice x Surface 2 Air 자켓]

그 옛날 무신사가 하꼬방이던 시절부터 한국의 조조타운(Zozotown)이 되기까지 이어진 ‘카피와 패러디의 경계’라던가 ‘디올옴므st.와 리얼 맥코이가 지향하는 레플리카의 차이’와 같은 해묵은 이야기는 할 필요도, 감히 그럴 능력도 없다. 다만, 한 가지 이 세계에 존재하는 짭에도 묘하게나마 위계라는 게 있다는 것이다. 누군가에겐 전부 다 안 되지만, 누군가한테 ‘그건 짭이라고 하긴 뭐하지 않나?’ 싶은 것도 있는, 그 짭의 6단계… 사랑해 마지않는 노이드비 슈프림의 공식 상표권 등록을 기념하여 한 번 씨부려 보자.

1.

우선은, 누구나 가히 인정할 수 있는 개씹짭. 네이버 지식쇼핑에서 ‘슈프림 박스로고’를 검색하면 나오는 9,900원 정도의 티셔츠 말이다. 제품의 프린팅을 고대로 베낀다. 보통은 자체 쇼핑몰을 운영하고 있고, 보통 이지 부스트 700(Yeezy Boost 700)이 230부터 290까지 5단위로 있다. 길단(Giladn) 베이스의 스트리트/럭셔리 브랜드가 많아지다 보니 사실 퀄리티가 똑같은 경우도 존재한다. 존나 짜치지만서도 뭐랄까. 사실상 한국 서브컬처의 한 장르라 해도 무방할 만큼 역사가 장구하다. 그 옛날 푸세르나 스페셜소스니 뭐니 하는 쇼핑몰을 기억하는 사람들이라면, 10년 전에는 15,000원 하던 짭 티셔츠가 지금은 9,900원이라는 것에 만감이 교차할지도 모른다. 자세한 설명은 네이버 지식쇼핑으로 대체한다.

[어서 와, 한국은 처음이지?]

1.1

여기서 약간의 변주를 주는 경우가 있다. 가령 박스 로고 티셔츠인데 민트색 바디에 분홍색 박스 로고 같은 건 뭔가 타일러 더 크리에이터(Tyler, The Creator)가 만들었나 싶기도 하고, 우리 동네 꿈의 협업인 부평역 익스클루시브 슈프림 x 비즈빔(visvim)이나 슈프림 x 오프 화이트(Off-White) 같은 건 마치 그 옛날 말 4마리가 함께 질주하던 폴로의 짝퉁만큼이나 한 번 쯤 시도해 보고 싶은 충동을 느끼게 한다. 이쯤 되면 서서히 키치적인 매력이 나타나기 시작하는데…

[(좌) Supreme x Kermit The Frog Chest Logo T-Shirts, (우) Supreme Box Logo T-Shirts Tennis Edition]

[다들 세라(Serra)랑 트레이드맨 자켓(Trademan Jacket)만 나온 줄 알고 있겠지…]

2.0

그 키치적 매력이 극에 달한 것이 이제 그 오늘날 한국의 슈프림이라 불리는 노이드비를 비롯한 일련의 ‘최고라는 뜻이라 누구나 사용하는’ 무브먼트. 기본적으로 1항의 개짭과 1-1항의 베리에이션들은 가뿐하게 취급하는데, 단순히 이 정도 단순한 카피에만 그치면 이렇게 항목을 나누지도 않았을 것이다. 그들은 이제 오리지날 제품의 ‘로고’를 기반으로 하여 자기들만의 컬렉션을 전개하는 경지에 이르렀다. 취급 제품의 목록들을 읊노라면, ‘어쩌면 이분들도 시즌마다 회의하고 룩북을 고민하는 건 아닐까?’ 싶을 정도로 꽤나 전위적인데.

> 아이코스 케이스, 목베게, 키링, 스마트 터치 장갑 (사실 갖고 싶었다), 손톱깎이, 기모 트랙탑 세트…

3.

그뿐 아니다. 미세먼지가 기승을 부리자마자 마스크를 만들어 버린다거나, 자동차에 관한 디렉터의 취향을 반영하여 다수의 키링은 물론이고 ‘주차번호알림판’이나 ‘핸들커버’, ‘논슬립 패드’ 같은 것도 과감하게 발매하는 걸 보면 사실상 재해석이라 해도 무방한 경지다. 지금은 비록 ‘슈프림은 최고라는 뜻으로 누구나 사용할 수 있다’고 하지만 언젠가 ‘슈프림도 어차피 바바라 크루거(Barbara Kruger) 로고 베낀 거잖아’라 할지도 모른다. 하하하하.

뭔가 3번과 4번의 순서는 좀 애매하오나… 그래도 일단 우리가 좀 더 익숙한 쪽부터 털어보자. 자, 여전히 화형대에서 내려올 일이 없어 뵈는 도메스틱 브랜드다. 국내 독립 브랜드들이 트렌드를 반영하는 속도가 워낙에 빠른 동시에 첨단을 기준으로는 반의반 발자국 정도 느려서일까. 이들의 ‘무언가’에 대한 카피 역사를 살피는 것은 곧 당대 스트리트 컬처의 트렌드를 정의한다고 해도 과언이 아닐 것이다. 예를 들어 초창기 커버낫(Covernat)은 비즈빔과 프라그먼트 디자인(Fragment Design) 카피 소리를 듣다가 어떤 순간에는 버즈릭슨(buzz Ricksons)의 카피라는 평을 들었고, 최근에는 그냥 뽀빠이(Popeye)나 빔즈(Beams)를 비롯한 일본발 브랜드를 잘 비빈다는 소리를 듣는 게 대표적일까.

뭐 이 정도 기준이라면 어떻게 근사한 인정을 받을 수도 있겠지만, ‘무언가’의 영역이 그리 좁을 리가 없다. 약간의 빈티지 베이스의 냄새가 나면 엔지니어드 가먼츠(Engineered Garments) 소리를 듣고, 포마드와 오토바이 냄새가 조금만 나면 네이버후드(NEIGHBORHOOD) 소리를 듣고, 빼빼 마른 주근깨 난 백인 양아치가 트랙수트라도 입고 있으면, 팰리스 스케이트보드(Palace Skateboards)나 고샤 루브친스키(Gosha Rubchinskiy)를 비볐다는 소리를 듣고, 조금만 구라파스러우면 아페세(A.P.C)나 아크네(Acne) 카피 소리까지도 듣는다 ─ 이건 칭찬인가? ─ . 물론 티셔츠에 흑백사진 비슷한 거 찍는 순간 슈프림 소리 나오는 건 10년 전부터 지금까지 변함이 없다. 바지에 다리가 7개라도 달리지 않은 한 그 누구도 피해갈 수 없는 ‘무언가’의 촘촘한 방어선이다.

3.1

물론 이렇게 얘기하면 스지 후보생마냥 너무 옹호만 하는 것 같은데, 저렇게 뉘앙스가 비슷한 수준이 아니라 꽤나 심각한 카피 문제도 왕왕 있었다. 스펙테이터(Spectator)의 세컨 브랜드인 홈그로운 서플라이(Homegrown Svpply)의 로고가 단통(Danton)과 비슷했던 건 차라리 애교일 것이고, 라이풀(Liful)의 가브리엘 나조아(Gabriel Nazoa) 카피라던가, 커버낫의 조 맥코이(Joe Mccoy) 카피, 세인트 페인(Saint Pain)의 리얼 맥코이(Real Mccoy), 와코 마리아(Wacko Maria) 카피 ─ 이건 뒤에서 좀 더 이야기해보자 ─ 는 누가 봐도 명백하리만큼 비슷했다. 시원하게 해명한 경우도 있었지만, 사실 일부는 그냥 뭉개고 가는 경우도 있었던 것도 같다. 그리 중요한 게 아니었을지도 모르지.

[(좌)당통(Danton), (중) 홈그로운서플라이의 포켓 티셔츠, (우)스탠다드(Standard)의 앞치마 ]

[(좌)당통(Danton), (중) 홈그로운서플라이의 포켓 티셔츠, (우)스탠다드(Standard)의 앞치마 ]

[(좌) 가브리엘 니조아. 결국 원작자에게 사과하고 모든 제품은 리콜 및 판매중지 되었다(고 합니다), (우) 라이풀]

[(좌) 가브리엘 니조아. 결국 원작자에게 사과하고 모든 제품은 리콜 및 판매중지 되었다(고 합니다), (우) 라이풀]

3.2.

동시에 이쪽은 전설의 ‘라이풀(Liful) 백팩’과 같이… 오늘날 수많은 보세 브랜드가 가장 사랑해 마지않는 본격 카피의 대상이기도 하다. 업계에서는 보세에서 카피했다는 소리를 들으면 오히려 ‘성공의 상징’이라며 자조 섞인 평가를 드러내기도 하지만, 빈폴(Beanpole)이나 코오롱(Kolon)같은 대형 브랜드에서 이마부터 똥꼬까지 싹 다 발라버리는 걸 보고 있노라면 나름 심각한 문제인 것 같기도 하다.

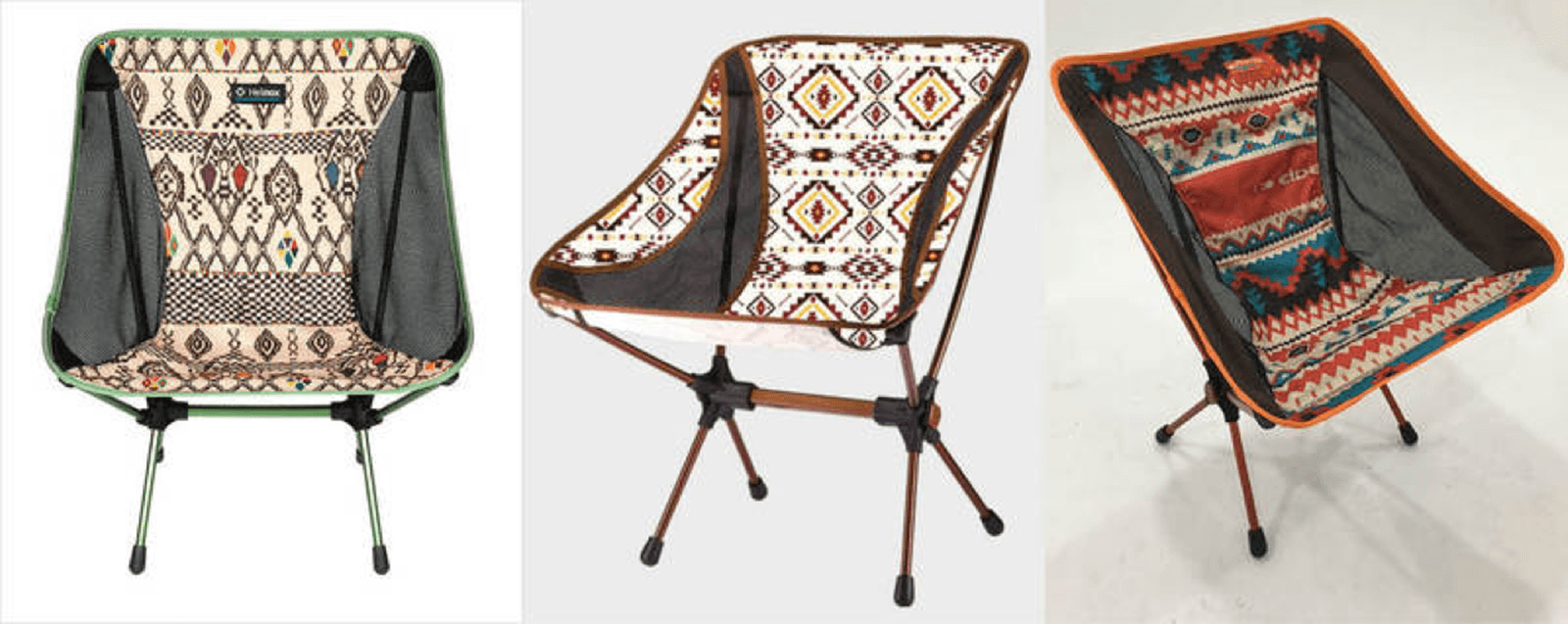

[(좌) 헬리녹스, (중) 라푸마, (우) K2. 이 경우에는 놀랍게도 헬리녹스가 승소했다. 만세!]

[(좌) 헬리녹스, (중) 라푸마, (우) K2. 이 경우에는 놀랍게도 헬리녹스가 승소했다. 만세!]

4.

그리고 한쪽에서는 도메스틱 브랜드라 불리는 우리 동네 친구들만큼이나 젊은이의 지갑을 털어오던 한 무리가 있으니, ‘레플리카’ 혹은 ‘자체제작’이라 하는 친구들이 있다. 이쪽의 역사도 꽤나 굉장한데, 사실 정확히는 모르지만, 얼핏 기억나는 이야기는 이러하다.

> 버버리 프로섬(Burberry Prorsum)과 같은 이름만 들어도 후덜덜한 브랜드의 코트나 발망(Balmain)의 바이커 진? 뭐 이런 것들은 돈이 있어도 구매하기조차 빡세다. 그래서 내가 한번 만들어볼 생각에 일단 정품을 샀다. 패턴을 전부 분해한 뒤 명품 브랜드 패턴을 담당하시던 패턴실 생활 30,000년 장인께서 패턴을 떠 주셨다. 소재를 정확하게 구현하기 위해서 프랑스에만 납품되는 이태리 가죽과 일본 코지마의 데님을 겨우겨우 구했다. 부자재는 디올 옴므(Dior Homme) 최상위 라인(이 있나?)에서만 쓰는 RIRI 지퍼를 썼다. 완벽한 구현을 위해 에르메스(Hermes) 상위 라인급 안감 공정과 스티치 마무리를 위해 공장 사장님과 존나 싸웠다. 샘플만 다섯 번을 봤다. 명품 옷만 만드는 선생님인데 ‘옷 80,000년간 만들면서 이렇게 까다로운 사람은 처음 봤다’고 혀를 내두르셨다. 그래서 하여간 내가 정품이 있는데 솔까말 정품보다 질이 좋다. 물론, 현금결제는 10% 할인.

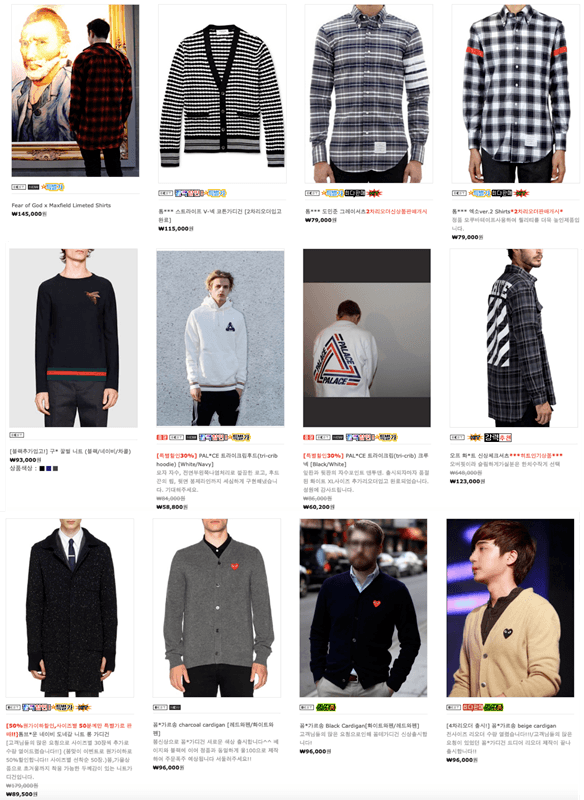

“아 짜치는데…”라는 생각이 들지만, 감히 무시할 수 없는, 아니 오히려 건재하다는 표현이 어울릴 만큼 이런 ‘카피 브랜드’가 지금 이 순간에도 당당히 지하경제의 한 축을 담당하고 있다. 이들이 카피하는 브랜드의 변화는 곧 오늘날 유스컬처에서 가장 영향력 있는 디자이너 브랜드의 흐름이라 해도 무방하지 않을까. 실제 네이버의 레플리카 매니아 카페(…)는 레플리카 업체들의 퀄리티를 리뷰하거나 비교하는 정보의 창구인 동시에 디젤매니아 만큼이나 활발한 럭셔리 브랜드 정보 공유의 장이기도 하다.

[피어 오브 갓(Fear of God)은 몰라도 팰리스 스케이트보드(Palace Skateboards)의 봉제라인(!?)까지 구현해 낼 줄은 몰랐다.]

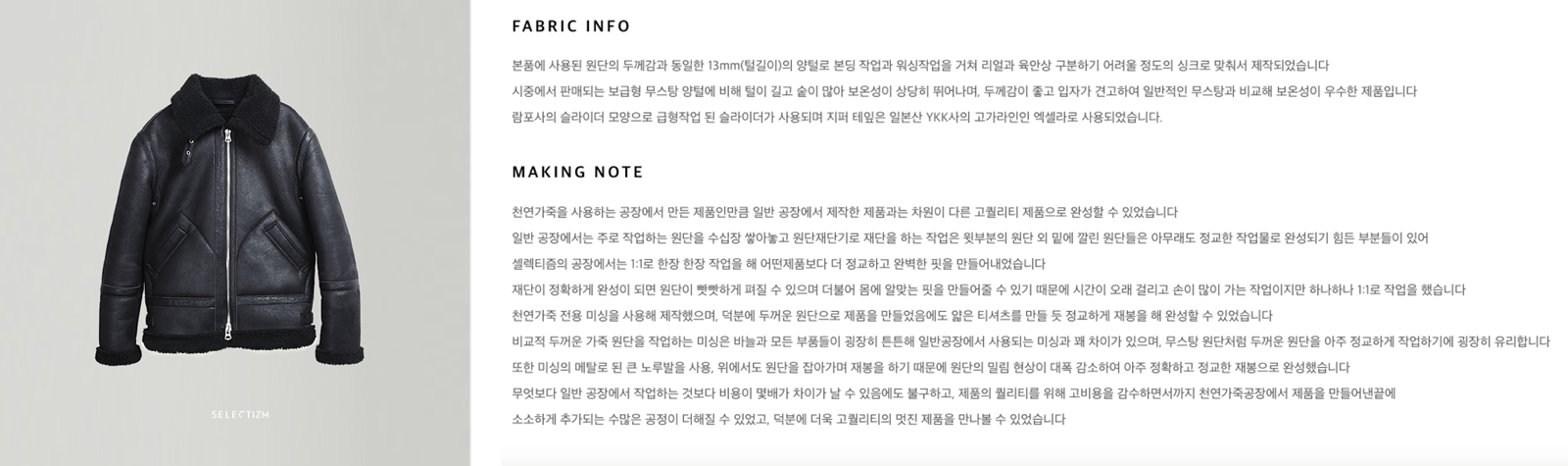

[레플리카 데님 및 무스탕 자체제작에서 이제는 오프라인 매장과 자체 컬렉션(?)까지 진행하고 있는 셀렉티즘(Selectism)의 아크네 이안 제작기. 비즈빔의 데저테이션(Dissertation)이 부럽지 않다.]

5.

레플리카! 하니까 생각나는 브랜드들이 있다. 소위 말하는 복각 브랜드들. 감히 개짭이라고 부르기엔 죄송스러울 정도로 멋스러우며, 그 누구보다도 우수한 장인의 마음으로 과거 옷의 재현에 집착하는 진짜배기 형님들이다. 시작부터가 ‘A-2 재킷을 가장 유사하게 만들어보자’라며 시작한 일본발 복각 브랜드들의 집착이란 오늘날에 이르러 나일론의 경년변화를 완벽하게 재현하기 위한 소재별 가열 테스트 그래프를 카탈로그에 올리는 수준에 이르렀다. 다만, 이러한 오리지널 재현에 대한 집착의 결이라든가 여기저기 나오는 소재와 부자재 자부심, 장인이라는 단어의 사용 여부를 보고 있노라면 바로 앞에서 우리가 그토록 짜치다 생각한 국내 레플리카 사이트들과 같은 듯 다른 것은 아닐까. 모랄 해저드란 이런 것일까, 하는 생각도…

5-1.

여기서 한 가지 애매한 것은, 복각 브랜드이다 보니 한정된 제품을 타깃으로 하는지라 사실상 브랜드 간 디자인상에 거의 차이가 없다는 데 있다. ‘MA-1을 어떻게 다르게 만드냐!’라고 할 수 있으며 ‘시에라 파카(Sierra Parka)는 70년대부터 있던, 마치 5 포켓 데님과 같은 클래식입니다’라고 충분히 설명할 수 있다. 그렇지만 가령 특정 컴뱃 재킷의 와펜이나 특정 부대 로고를 모티브로 한 티셔츠라도 만든다면 충분히 겹칠 여지가 발생한다. 앞서 커버낫의 조 맥코이 카피나 세인트 페인과 와코마리아의 과달루페 성모 역시 비슷한 경우였던 것 같다. 이런 경우에는 실제 억울할 수도 있을 것이고, 동시에 카피해 놓고 카피가 아니라고 발뺌하기에도 꽤나 수월할 것이다. ‘우리도 그들과 같은 챔피온(Champion) 오리지널 스웨트셔츠의 프린트를 베이스로 만든거라구욧! >o<’ 이라고 말한다면 뭐라 할 것인가. 물론 세상에 그 많고 많은 원판 티셔츠 프린트 중 기적과 같이 같은 디자인으로 겹치게 되었는지는 의문이긴 하다.

[(좌) 커버낫, (중) 조 맥코이, (우) 원판. 커버낫에서의 해명은 빅정보에서 볼 수 있다.]

[(좌) 세인트페인, (우) 와코마리아. 단순히 과달루페가 겹쳐서 카피라고 하기엔 좀 억울할 수도?]

[(좌) 세인트페인, (우) 리얼 맥코이(Real McCoy). 단순히 해골이 겹쳐서 카피라고 하기엔 조금 억울할 수도?]

[(좌) 세인트페인, (중) 버튼 (Burton) x 네이버후드(NBHD), (우) 빈티지 수비니어 자켓. 폴라베어 와펜이 우연히 겹쳤(다고 할 수 있을 것도 같)다고 카피라기엔 조금 억울할 수도?].

5-2.

복각보다 좀 더 고민이 필요한 쪽은, 빈티지 베이스의 ‘재해석’을 논하는 친구들일지도. 가령 필드 재킷을 비즈빔 정도로 완벽하게 자기만의 색을 담아낸다면 모르겠지만, 사실 국내외를 막론하고 어떤 친구들은 사실상 빈티지를 재해석하는 게 아니라 빈티지 베이스의 브랜드를 재해석하는 것도 같…습니…ㄷ…ㅏ….

6.

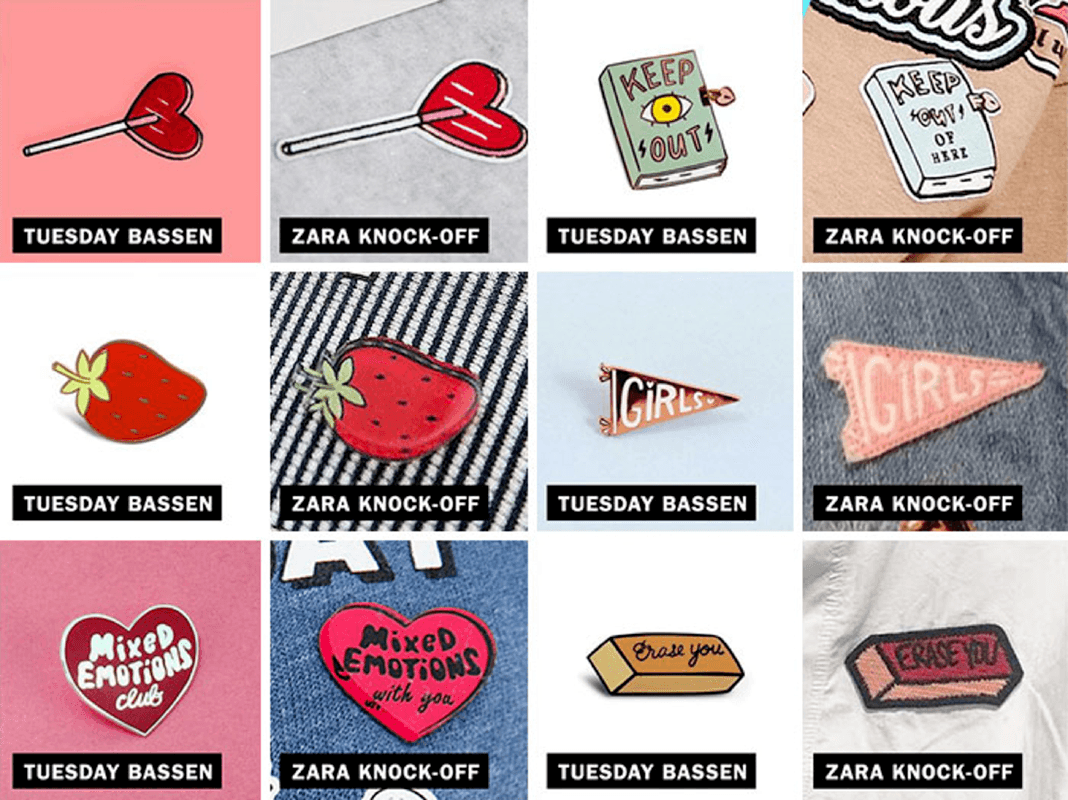

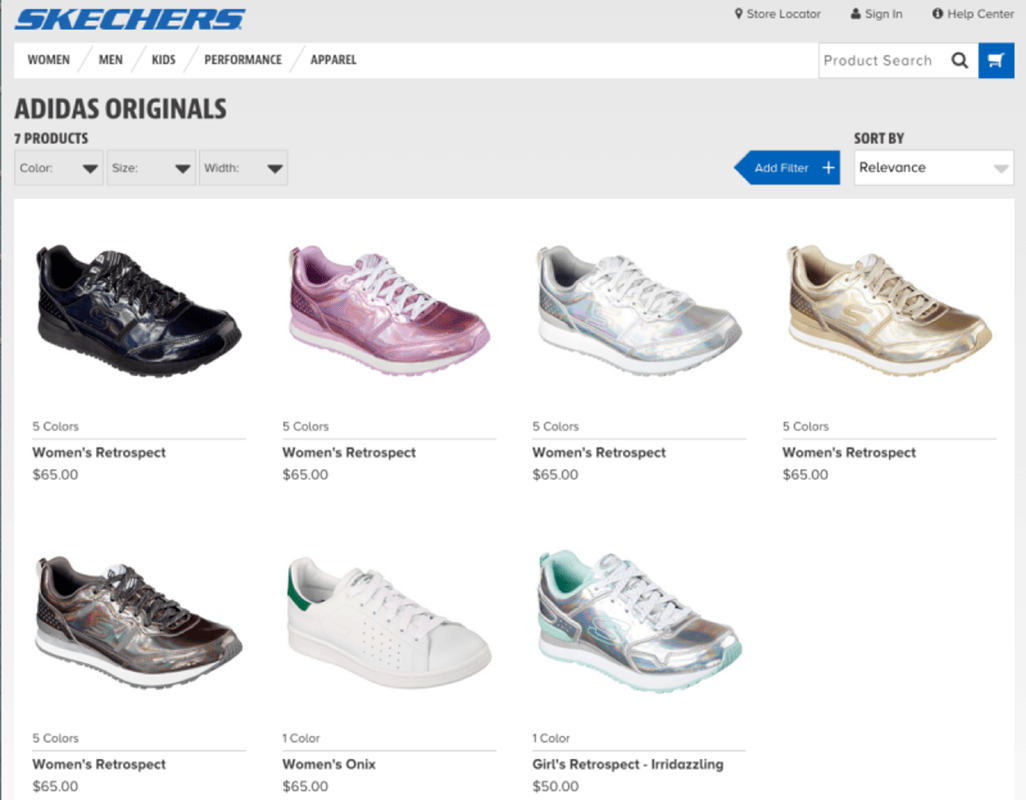

마지막으로, 사실 대형 브랜드들의 카피는 더욱 적나라하고 과감하다. 파리 컬렉션부터 도메스틱 브랜드까지 타깃을 가리지 않는 국내 대형 영 캐주얼 브랜드의 시원한 카피는 말할 것도 없거니와, 우리네 일상의 큰 부분을 책임지고 있는 SPA 브랜드의 카피는 사실상 패스트 패션이라는 그들의 정체성과도 같다. 자라(ZARA)와 H&M이 보여주는 어마어마한 카피 속도와 규모 앞에서는 1~5에서 보여주는 짝퉁이란 사실상 우리가 핀터레스트 이미지 따다가 PPT 만드는 수준의 애교일지 모른다. 나이키와 아디다스가 벌이는 치열한 디자인 전쟁 속에서 스케쳐스(Skechers)는 에어 맥스 90(Air Max 90)과 플라이니트(Flyknit), 스탠 스미스(Stan Smith)를 뽀려서 시원하게 아도치고 있으며 그렇게 미국 내 스포츠 브랜드 순위 3위를 차지했다. 그러나 동시에 아디다스의 파워페이즈(Powerphase)는 리복 워크아웃(Workout)의 완벽한 복각 수준이었으며, 나이키 코르테즈(Cortez)는 오니즈카 타이거(Onitsuka Tiger)와 크게 다를 바 없었다.

[H&M, 자세한 말은 생략한다.]

[H&M, 자세한 말은 생략한다.]

[야레야레… 단순히 명품만 배낀다고 생각하면 곤란하다구…]

[(좌상) 스탠스미스와 (중상) 스케쳐스의 Onix 사이의 법적 소송이 무색할 만큼 실은 꽤나 근사한 브랜드에서도 비슷한 제품들을 내고 있다.]

[그리고 아예 adidas Originals에서 팔아버리는 간지. 사실은 그 누구보다도 존나 개썅마이웨이…]

대략 이 정도일까. 처음엔 위계라고 썼지만, 막상 다 쓰고 보니 분류라고 보는 편이 맞을 것도 같다. 무엇이 옳고 무엇이 구릴까. 음악 산업에서는 표절의 정의를 4마디 이상이 비슷하니 어쩌니 하지만 사실 ‘말로 설명하긴 어렵지만, 누가 들어도 표절인 것’만큼 명료한 정의가 없다고 보았을 때, 패션 마켓에서 구리다고 정의하는 것 역시 마찬가지이리라. 개인적으론 아싸리 옆에 오리지널 사진 딱 띄워놓고 ‘비벼봅시다’ 하는… 그 의도가 제일 중요한 것 같은데, 그걸 내가 어떻게 알리오 하하하하.

실은 옷을 대하는 ‘태도’나 ‘진정성’ 같은 소년만화다운 기준을 대던가, 법적 분쟁의 결과 따위를 기준으로 한다면 확실히 더욱더 곤란해지는 느낌이기도 하다. 가령 마틴 마르지엘라(Martin margiela)의 독일군 스니커즈는 누가 봐도 근사한 것이고, 마틴 마르지엘라와 같은 공장에서 만들었다는 고가의 스펙테이터의 독일군 스니커즈도 먹어주는 것인데, 성수동에서 자체제작한 마틴 마르지엘라 레플리카는 짜댕이 된다. 커먼 프로젝트(Common Project)의 아킬레스 로우(Achilles Low)는 현대인이라면 누구나 가지고 있어야 하는 필수품이며, 코즈(COS)의 신발 역시 합리적으로 대체재를 구매하는 시도가 되지만, 국내 독립 브랜드에서 만든 흰색 스니커즈는 커먼 프로젝트 카피가 되며 레플리카 사이트의 커먼 프로젝트란 차라리 발목지뢰를 밟고 잘려나가는 게 다행인 것이다. 슈프림 박스 로고 티셔츠는 바바라 크루거 카피이며, 박스 로고 짜댕은 당연히 불쏘시개이며, 박스 로고를 재해석(…)한 노이드비 슈프림의 카시트는 그야말로 지옥행 급행열차 좌석에나 어울릴 테지만, 슈프림 스웨트셔츠의 품질을 완벽하게 구현해 낸 무지 제품은 극찬을 받는 요상한 풍경.

정답은 각자의 몫이지만, 최소한 나의 경우, 결국에 그 기준이 결국에 내가 하는 건 되고 네가 하는 건 안 된다는 김성근식 마인드임을 알았을 때 순수한 줄만 알았던 나의 짭에 대한 혐오와 오리지널에 대한 집착의 의도가 조금은 쪽팔리기도 했다 하하하.

한창 한국에서 외국 메인스트림의 음악 스타일을 시원하게 따라 하기 시작하던(그리고 그중 몇몇 프로듀서들은 그야말로 노골적으로 카피해서 외국 음악의 문익점 역할을 하던) 시절, 디제이 소울스케이프(DJ Soulscape)가 카피에 꽤나 흥미로운 의견을 냈던 게 생각난다. 정확한 단어까지는 기억나지 않지만 대략 이런 식이었다.

“디제이의 관점에서 보자면, 카피라는 것도 때로는 되게 매력적인 장치가 된다. 가령 70년대 한국 레코드의 대부분은 외국 노래를 그대로 연주해서 노랫말만 붙인 것인데 이런 것들이 오히려 부틀렉으로서의 가치를 갖는다고나 할까”.

물론 오리지널을 만들어 내는 창작의 숭고함을 생각한다면, 어떠한 경우에도 카피를 옹호할 순 없다. 뭐 숭고함까지 갈 것도 없이 타이맥스라는 훌륭한 시계가 있는데 굳이 롤렉스(Rolex) 짭을 사진 않을 것이고, 슈프림 박스 로고를 살 돈이 없다고 노이드비의 슈프림 트랙탑 세트를 입지도 않을 것이다. 아니, 구매야 백번 양보하면 이해라도 할 수 있으나 남이 고생 고생해서 만든 거 사다가 뜯어서는 고대로 만들면서 장인정신이니 퀄리티니 하는 건 천 번을 생각해도 존나 짜치는 것 같다. 성님들은 그렇게 번 돈으로 정품 입잖아 시팔…

다만 구찌(Gucci)가 부틀렉 티셔츠를 메인 컬렉션의 일부로 올려버리는, 모호해질 대로 모호해진 오리지널과 카피의 경계를 마주하고 있노라면 원류에 대한 순수한 존경이란 게 때로는 ‘내로남불’이 되어버릴 수도 있으니… 지나친 엄숙주의보다 되려 ‘븅신들 존나 웃기네 ㅋ’하는 마음으로 이 땅에 존재하는 수많은 종류의 짜댕들을 지켜보는 것도 나름의 재미가 아닐까.

정리가 안 된다. 존경하는 양성준 선생님의 인스타그램 바이오에 있는 명언으로 쓸데없는 잡문을 마무리하고자 한다.

“형, 생각하지 마요. 생각하는 사람 멋없어요.” –@batbileg_bat