‘Electric Youth’는 서울 밤을 배경으로 미래를 그려내는 전자음악 신예를 좇는다. 그 첫 회로 소개할 아티스트는 요한(Yóhan). 전자음악 레이블 아트스코프(Artscope)를 운영하며 디제이/ 프로듀서로 활동하는 그는 최근 신시사이저 파동과 둔탁한 베이스로 그득히 매운 딥 테크노 앨범 [null]을 공개했다.

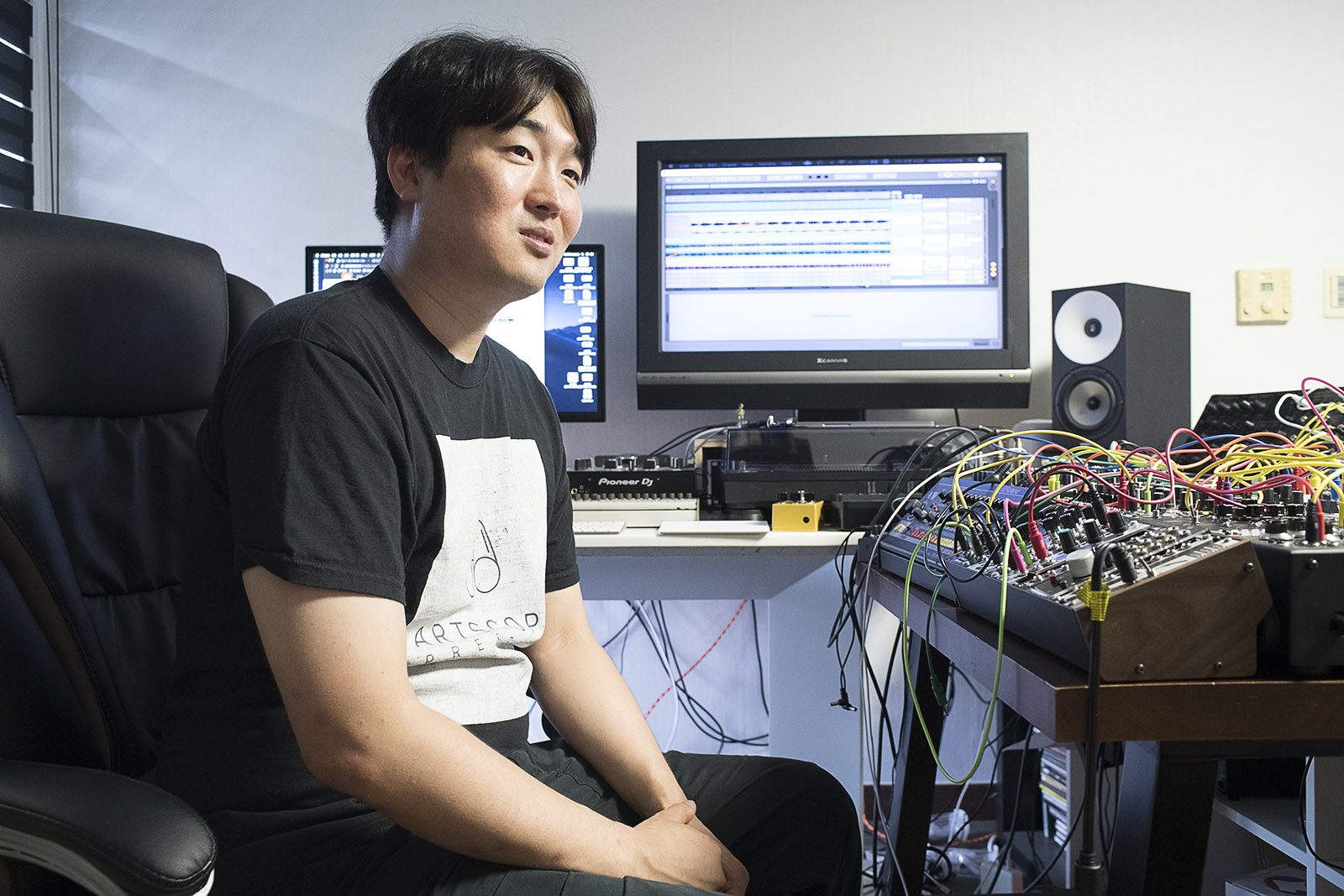

모름지기 첫 앨범이라면 특별한 의미가 있을 것. 그런데 그는 자신의 첫 앨범을 두고 아무 가치가 없다는 의미로 [null]이라 명명했다. 트랙 이름 또한 단순 넘버링에 그쳤다. 무심한 것인가? 혹은 특별한 의미가 담긴 것인가? 동질감과 궁금증이 더해져, 나는 요한의 아늑한 작업실로 향했다.

간단한 소개를 부탁한다.

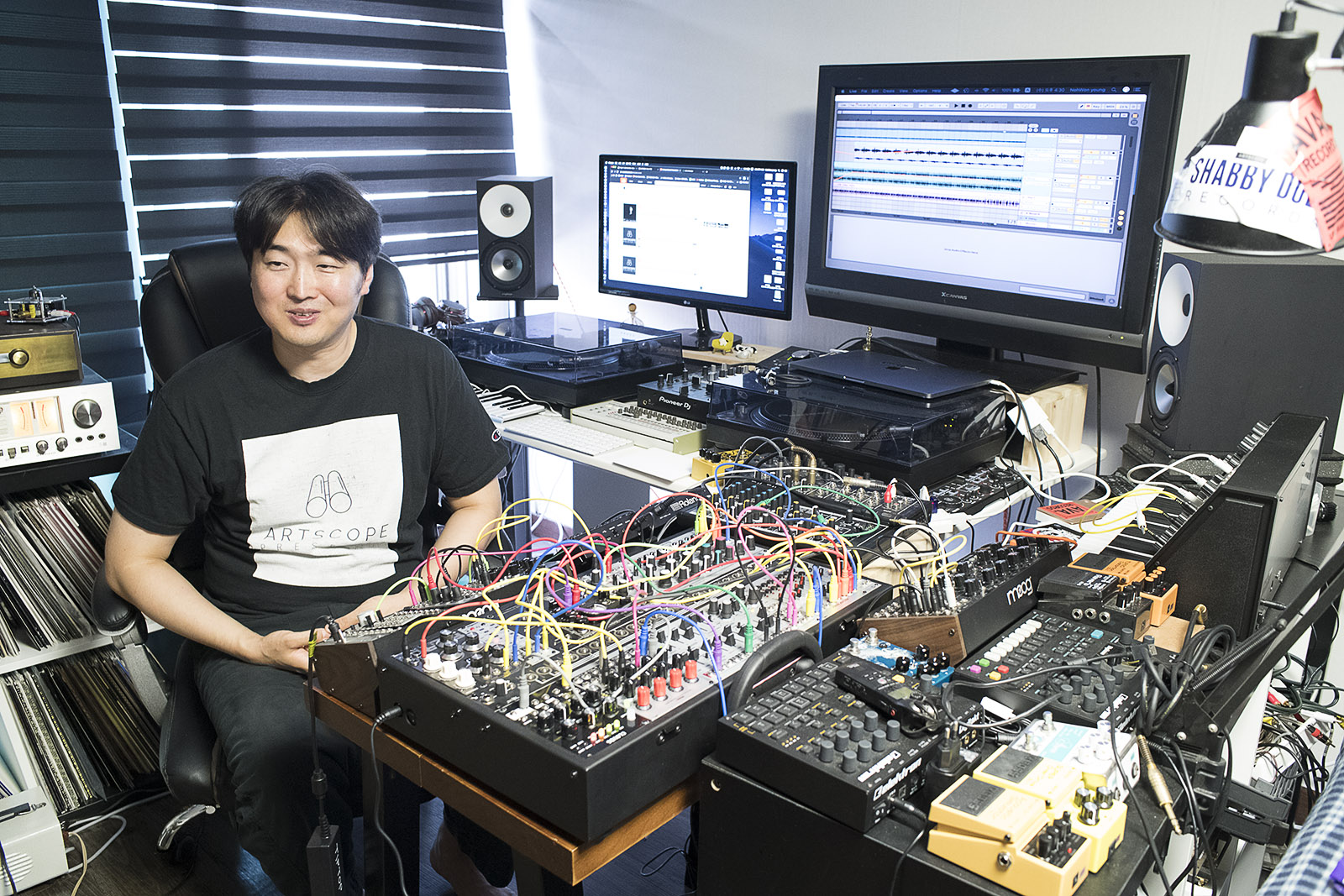

미니멀, 테크노 음악을 베이스로 디제이, 프로듀서로 활동 중인 요한이다. 전자음악 레이블 아트스코프를 운영하고 있으며, 최근 프로듀싱을 시작하여 앨범 [null]을 공개하였다.

최근에 독일을 다녀왔다고.

전자음악에 오래전부터 관심만 가지고 있었다. 2016년 즈음, 디제이를 시작하고 전자음악을 본격적으로 알아가다 보니, 국내 신보다 더 큰 음악 신을 경험하고 싶다는 열망으로 작년 처음 유럽으로 향하게 됐다. 좋아하는 디제이를 보고 싶은 열망도 강했지. 그래서 작년, 런던과 독일을 처음 다녀왔고, 올해 8월 두 번째로 방문한 것이다.

디제이로 바라본 유럽과 로컬의 차이점이 있었다면 무엇인가?

베를린이 기억에 남는다. 저녁에 열린 파티가 다음 날 정오까지 이어지기도 하고, 주말에는 금요일부터 월요일까지 논스톱으로 긱을 하기도 하더라. 많은 시간을 레이브에 할애할 정도로 음악에 열광하는 열기에 큰 인상을 받았다. 그 덕분에 디제이들 또한 더 여유 있고 긴 호흡으로 플레이가 가능하다고 느껴졌다. 긴 호흡을 할 수 있는 시간이 주어지니, 기상천외한 흐름과 전개가 자연스레 생겨나는 것이 당연해 보였다.

디제이로 활동하다 개인 작업물을 만든 계기가 있을까?

어릴 때부터 창작 욕구가 많았다. 그래서 그림도 그리고, 글을 쓴 적도 있다. 디제이를 시작하고 나선 음악의 흐름과 구성을 자연스레 익혔고, 시간이 좀 더 흘러 내가 가장 틀고 싶은 곡을 내가 만들고 싶다는 생각이 자연스럽게 들었던 것 같다.

전자음악 레이블 아트스코프를 운영 중이다. 어떻게 시작하게 됐는가?

디제이를 시작하고 창작 욕구가 일었듯, 레이블 또한 운영하고 싶었다. 국내에도 좋은 레이블이 많이 존재하지만, 지금보다 더 많이, 다양하게 활성화 되어야 한다고 생각한다. 그게 로컬 신과 내가 좋아하는 전자음악이 발전하는 데 도움이 될거라 생각했다. 그렇게 탄생한 게 아트스코프다.

첫 앨범이라 의미가 남다를 것이라 생각한다. 반면 앨범 타이틀 [null], ‘아무런 가치가 없다’는 해석이 퍽 무심한 것 같다.

지금은 사라진 엘리 사운드(Alley Sound)에서 ‘null’이라는 실험 음악 라이브 파티를 진행한 적 있다. 앨범 [null]은 그 당시 라이브에서 탄생한 사운드를 기반으로 만들다 보니 그렇게 무심한 타이틀이 됐다. 그리고 사실 특별한 의미 또한 부여하고 싶지 않았다. 특정한 의미 부여로 신경이 분산되기보단 음악과 사운드 자체에 좀 더 집중하길 바라는 마음이 더 컸지. 왜 테크노 장르에 “Unknown”, “Untitled”같은 타이틀도 많지 않은가? 그들 또한 나와 비슷한 생각을 했으리라 생각한다.

개인 사운드 클라우드와 아트스코프 계정에 올라온 믹스 그리고 앨범 [null]까지 모두 은은하게 울려 퍼지는 게 미니멀이라는 카테고리를 공유하고 있는 것 같다. 이는 취향을 심하게 타는 음악. 따라서 이 소리를 흘려보낼 수 있는 공간 또한 더욱 협소해질 것 같은데, 비주류 중의 비주류가 되는 것에 어떤 생각을 하고 있나?

비주류가 좋아서 하는 것은 아니고 좋아하는 음악이 비주류라 어쩔 수 없는 것 같다. 그런데 사람들이 아직 접해보지 않아서 그렇지, 엠비언트와 미니멀 사운드를 들어보면 좋아하는 사람이 분명 있을 것이다. 하지만 그 존재 자체를 모르는 청자가 너무나도 많은 것 같아 안타깝다. 인디 밴드, 영화 음악 그리고 엠비언트, 미니멀 사운드는 모두 접점이 있다. 어려운 음악이 아니라 충분히 좋아할 요소인데, 존재한다는 것을 많이 알아줬으면 좋겠다.

사실 전자음악 자체가 진입장벽이 그리 낮지만은 않은 것 같다. 전자음악에 매료된 특별한 계기가 있었나?

학창 시절, 라디오헤드(Radiohead)가 [OK Computer]부터 천천히 전자음악으로 선회하는 걸 보면서 나 또한 전자음악에 빠져들었다. 영화를 좋아해서 그런지 자연스레 영화 음악의 사운드 스케이프를 즐겨 들었다. 그러다 보니 현재의 딥한 사운드와 미니멀리즘과 같은 반복되는 소리에 빠지게 된 것 같다.

거실 일부를 작업실로 활용하고 있다. 이곳에서 어떻게 작업이 이루어지나?

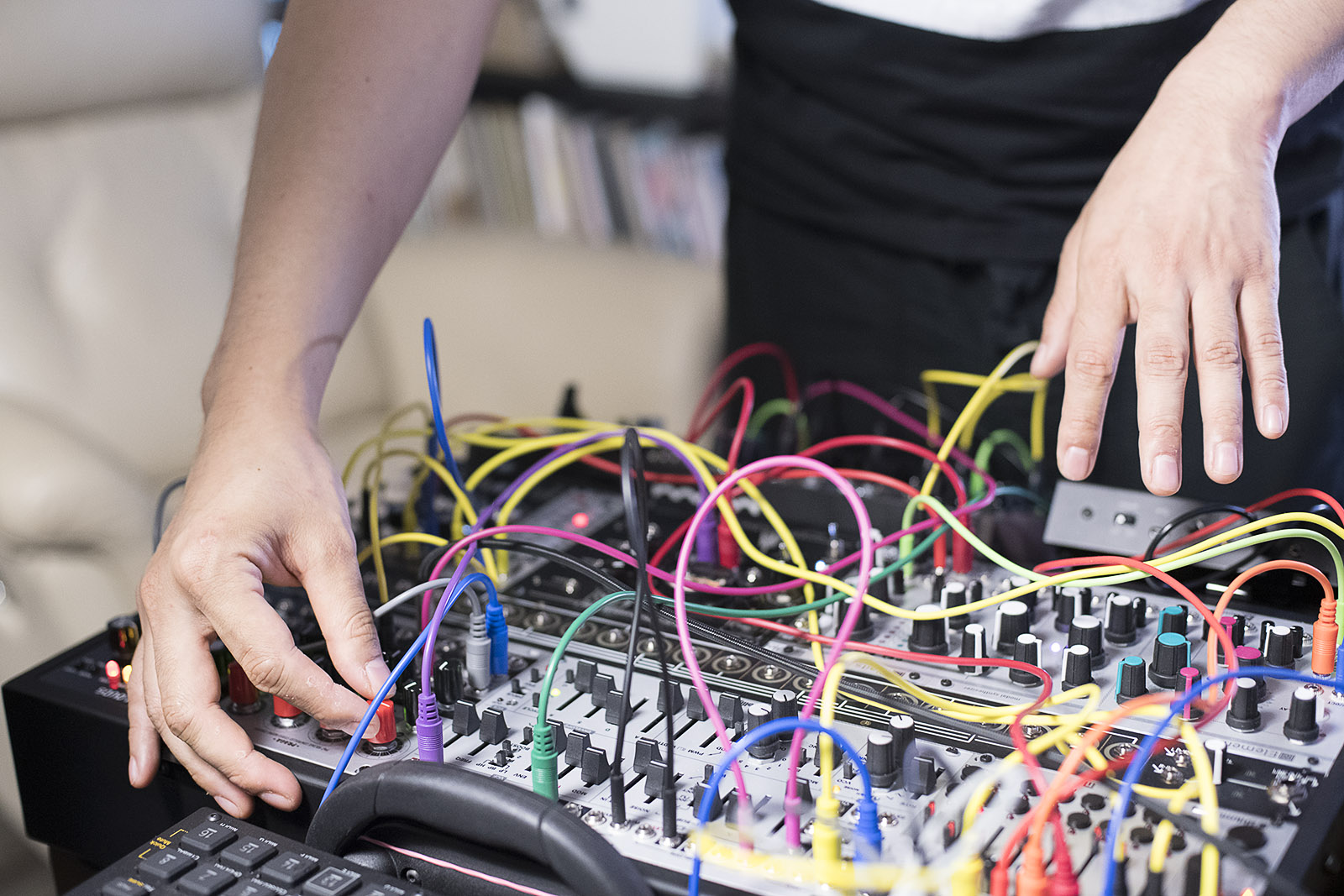

과거 작업실을 마련한 경험이 있다. 하지만 막상 작업실은 뒷전이고 집에서 빈둥거리다 장비를 잠깐 만지는 경우가 다반사였다. 그래서 지금은 거실의 일부를 작업실로 활용하고 있다. 프로듀싱은 가지고 있는 하드웨어로 샘플을 미리 녹음해 두었다가 소스를 때마다 꺼내 쓴다. 영화와 드라마를 볼 때 극에 등장하는 대사 같은 것 또한 모두 녹음해 두고 있다. 훗날 곡에 어울릴 만한 보이스 샘플이라면 추가할 생각이다.

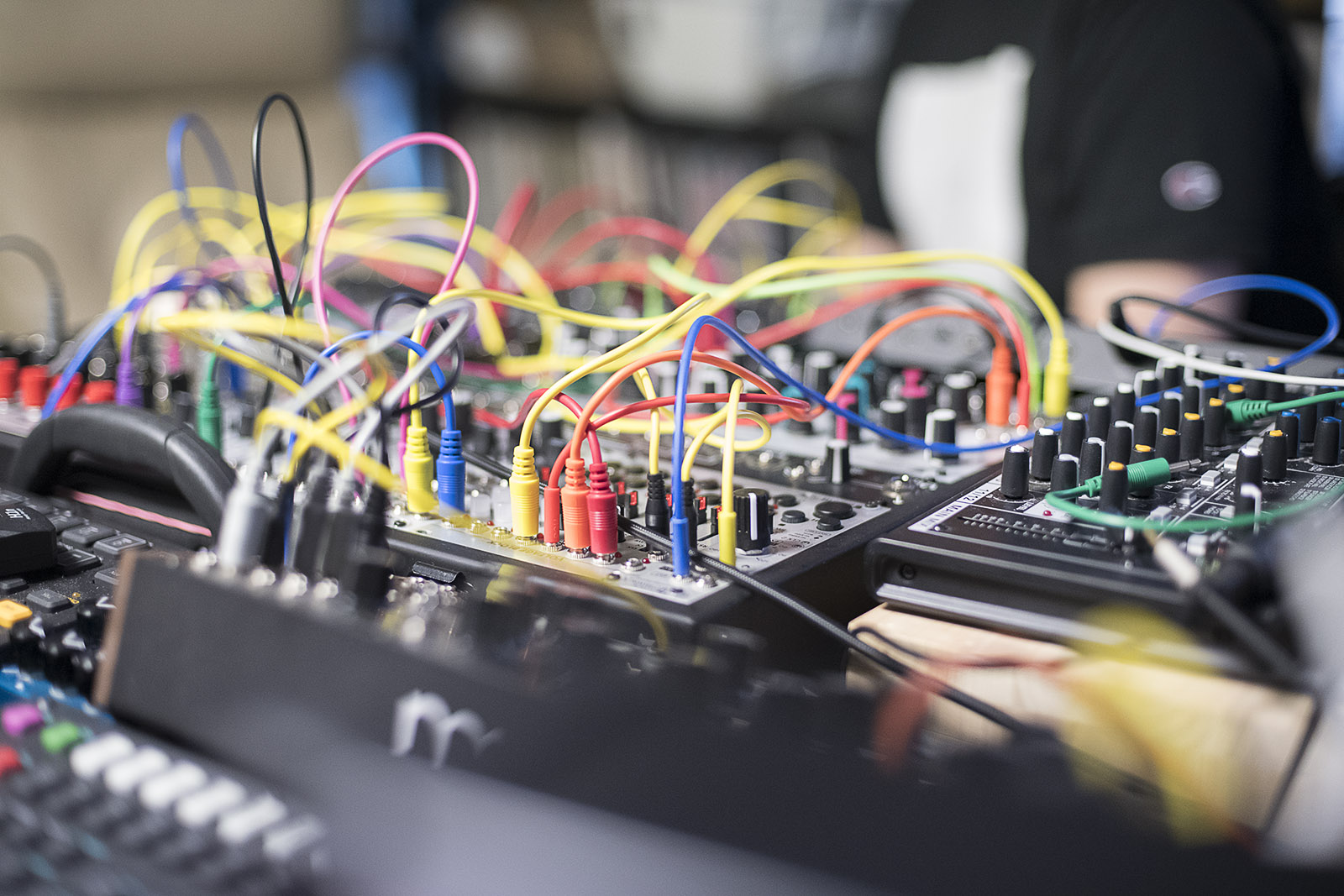

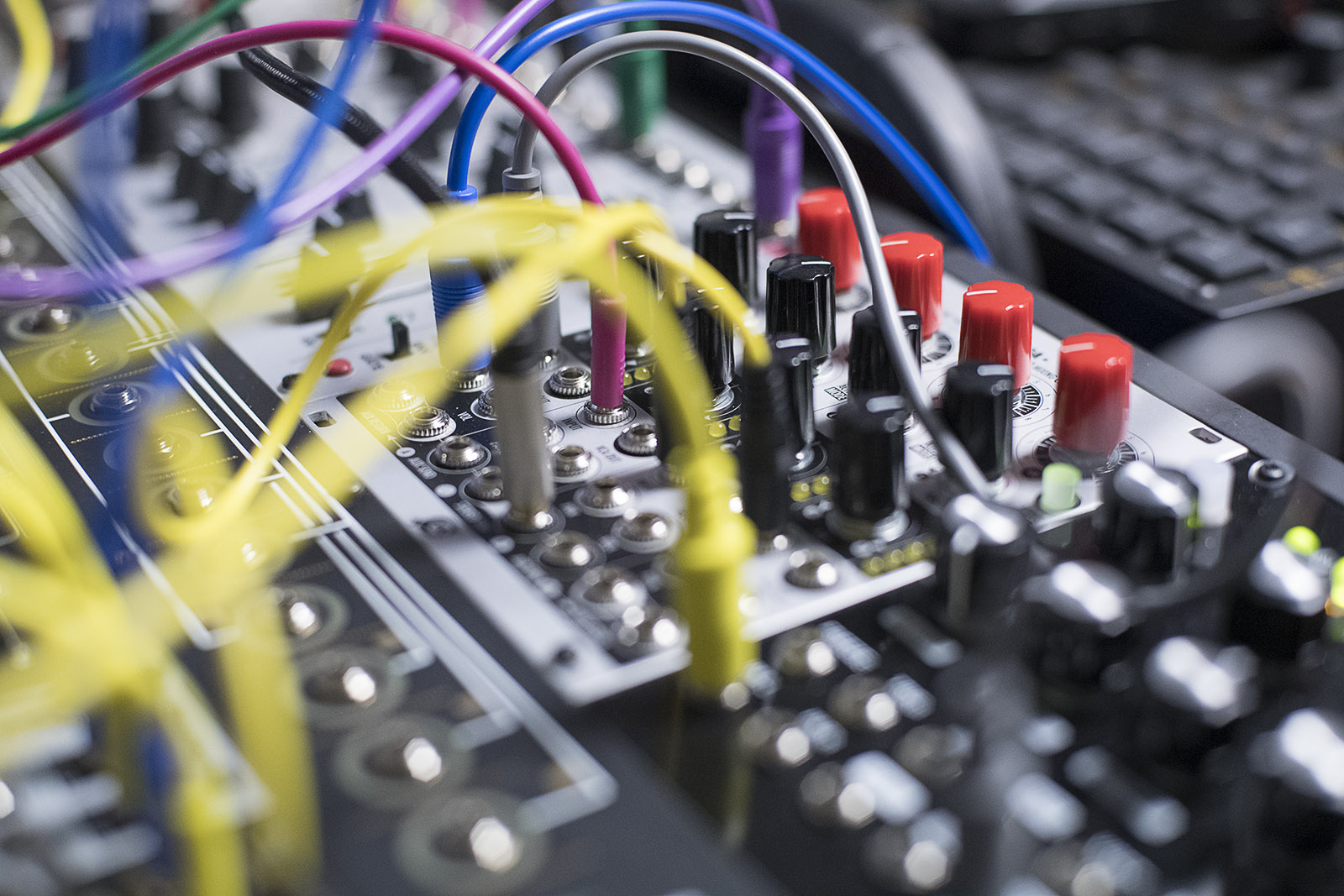

[null]에서 들을 수 없었던 롤랜드(Roland)사의 드럼머신 그리고 랩탑 프로듀서라면 누구나 탐낼만한 모듈러까지, 다양한 악기와 이펙터를 소장하고 있는데, 보유한 장비 중 아끼는 것은 무엇인가?

전자음악가라면 모두 각자 소장 중인 모듈러를 가장 아낄 것 같다. 나 또한 뮤터블(Mutable)에 가장 큰 애착을 가지고 있다. 모듈러를 통해 굉장히 깊은 엠비언트를 짤 수 있다. 디지털에서 낼 수 있는 소리보다 깊어 아끼고 있다. 하지만 앨범 [null]에는 많이 사용하지 못했다. 대신에 30만 원이면 구매할 수 있는 가성비 최강의 신디사이저 ‘SKULPT’를 자주 만졌다. 장난감 같은 신디사이저인 반면, 아무런 장치나 이펙터를 사용하지 않아도 괜찮은 소리를 들려준다.

레이블 아트스코프가 바라보고 있는 지향점이 있다면?

아트스코프와 결이 맞는 아티스트를 발굴하는 것. 굉장히 재능이 뛰어난 프로듀서를 알아가는 재미가 있다. 이번에 공개된 [노랑 Norang]의 ‘Notnotice’ 또한 디깅을 통해 알게 된 놀라운 친구다. 우선 곡을 잘 쓴다. 소데야마처럼 기존의 아티스트과 함께하는 것도 물론 의미가 깊지만, ‘Notnotice’와 같은, 한국에 알려지지 않은 새로운 아티스트를 로컬 신에 소개하는 것 또한 의미 있다.

[노랑 Norang]을 직접 소개한다면 어떤 앨범인가?

‘Notnotice’는 러시아를 기반으로 활동하는 아티스트다. 그는 자신만의 세계관 속에 시베리아의 어두운 엠비언트를 구축한다. 또한 어울리지 않는 사물의 소리를 매개로 조합하고 실험을 감행한다. [노랑 Norang] 역시 그 실험 아래서 탄생한 것이다. 나는 무겁고 거칠면서도 매끄러운 질감의 음악이라 소개하고 싶다.

얼마 남지 않은 2019년 계획은 무엇인가?

일단은 11월쯤 아트스코프를 통해 앨범이 하나 더 나올 예정이다. 또한 아트스코프를 로컬 신에 정착시키는 것을 계획하고 있다. 그 외로 Notnotice와 같이 아시아에 알려지지 않은 국내외 아티스트를 소개하는 파티를 기획하고 있다.

Yóhan 인스타그램 계정

Artscope 공식 인스타그램 계정

진행 / 글 │ 황선웅

사진 │ 백윤범