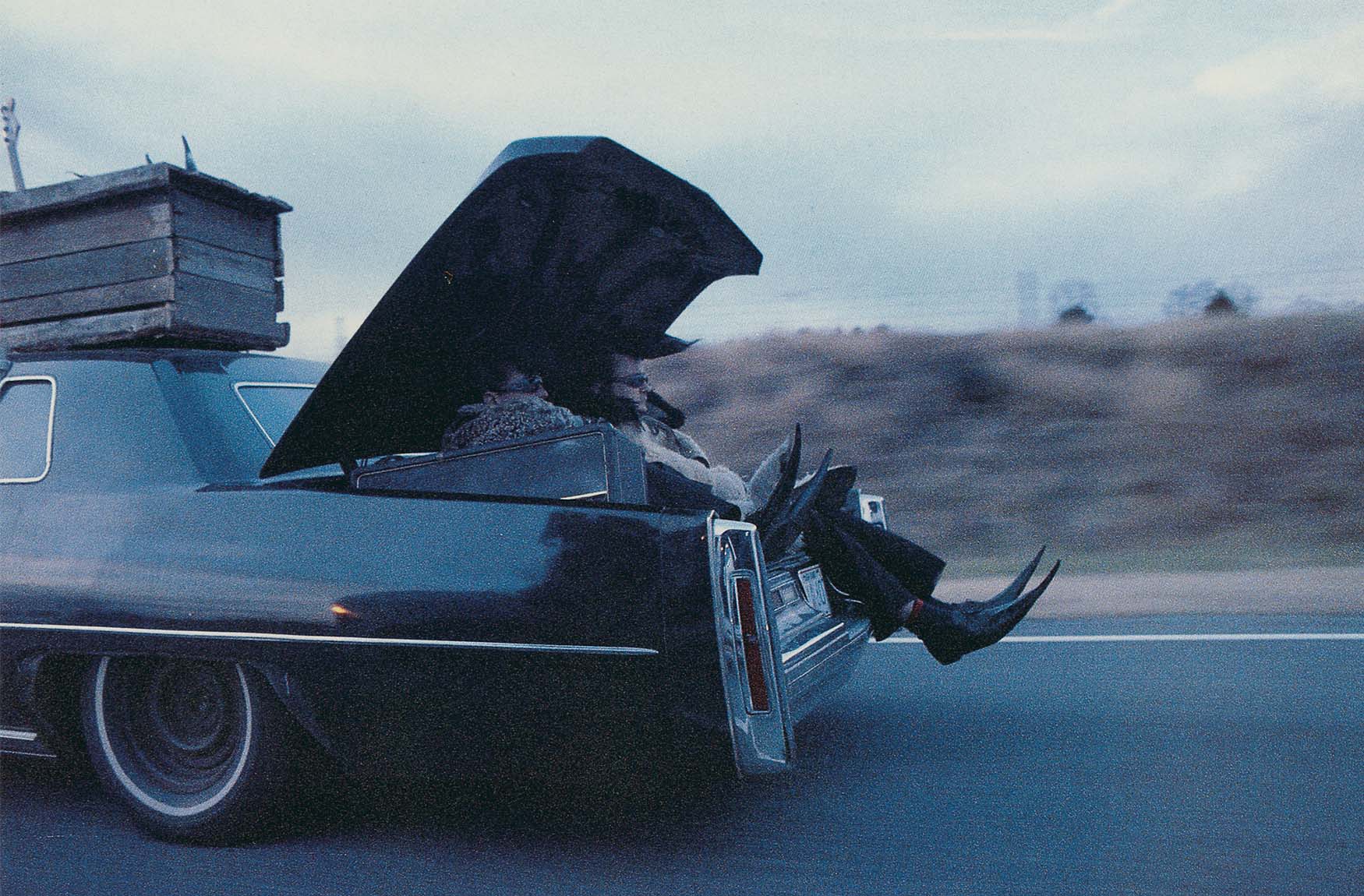

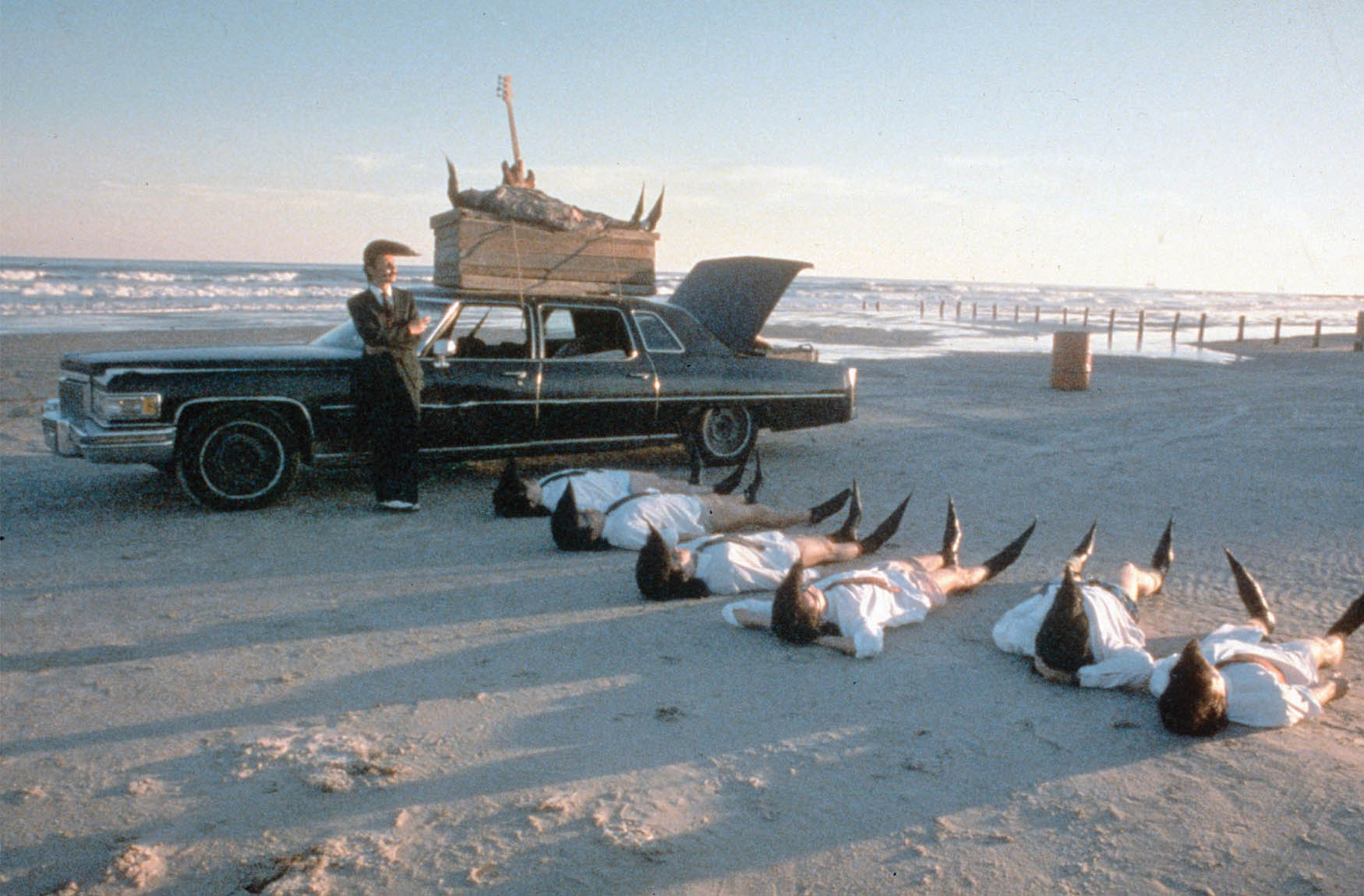

핀란드 영화를 세계에 알리는 데 일조한 아키 카우리스마키(Aki Kaurismaki) 감독의 블랙코미디 “레닌그라드 카우보이 미국에 가다(Leningrad Cowboys Go America)”는 지독한 콘셉트의 영화다. 핀란드 북부 툰드라 지대에서 매일같이 소음공해를 일으키는 세상 최악의 밴드 ‘레닌그라드 카우보이’가 “그런 쓰레기 음악은 미국에서나 흡수할 수 있다”는 흥행업자의 일침을 듣고 여행을 떠나는 내용의 로드무비로, 영화의 내용도 내용이지만 등장인물들의 비주얼이 가히 가관이다. ‘김무스’를 압도하는 헤어스타일과 더불어 가장 눈에 띄는 것이 바로 청새치 같은 앞코를 자랑하는 요정 구두. 관짝에 들어간 친구의 구두 앞코를 살리기 위해 관에 구멍을 뚫은 장면에서는 이들이 얼마나 이 뾰족구두를 사랑하는지 알 수 있다.

사실 1호선 지옥 열차에서나 볼법한 이 요정 구두에는 ‘플레느(poulaine)’라는 나름 고급진 명칭이 존재한다. 12세기 경 영국의 수도사 오더릭 비탈리쉬(Orderic Vitalishe)가 내성발톱의 고통을 완화하기 위한 신발을 찾는 중에 탄생한 플레느는 풍요로운 유럽 국가에서 인기를 얻기 시작해 14세기 말부터 유럽 귀족들의 폭발적 관심을 얻는다. 300여 년에 걸친 플레느 열풍에 대한 명확한 근거는 없지만, 이는 어쩌면 소수 특권 계층이 누리는 특별한 물건이라는 사실 자체에 그 멋이 존재하고 있을지도 모른다. 발렌시아가(Balenciaga)의 모든 기괴한 행보가 멋으로 통용되는 현재처럼 말이다. 한 가지 재미있는 점은 중세 시대 갑옷에서도 플레느의 형태를 찾아볼 수 있는데, 다만 전시 상황에는 편의를 위해 발 덮개를 분리할 수 있었다고.

아무리 다양성의 시대라지만 실용성은 물론이요, 심미성까지도 납득하기 힘든 외관의 플레느. 놀랍게도 플레느는 잊을만하면 한 번씩 런웨이 위로 모습을 드러내며 존재감을 과시했다. 일례로 꼼데가르송(COMME des GARÇONS)은 2015 봄 컬렉션을 통해 무릎 언저리까지 말아 올라간 앞코의 풀레느를 선보이며 충격을 선사(정장과 헤어스타일이 영락없는 레닌그라드 카우보이다)했으며, 이외에도 잔니 모라노(Gianni Morano)의 꾸뛰르 컬렉션을 비롯해 요정 신발이라는 별명에 걸맞게 아방가르드 패션에 결코 빼놓을 수 없는 감초 역할을 해왔다.

물론 이리 보나 저리보나 좀처럼 감당하기 힘든 비주얼임은 부정할 수 없지만 영화 속 ‘레닌그라드 카우보이’ 역시 비슷한 존재. 촌스러운 음악과 심하게 괴짜스러운 비주얼, 하지만 그렇기에 더욱 사랑스럽게 빛을 발하는 그들이 아닐까. 혹시라도 이 글을 통해 플레느에 자그마한 관심이라도 생겼다면 “레닌그라드 카우보이 미국에 가다”와 함께 그 매력에 한층 더 빠져 보는 건 어떨까. 방심했다간 헤어 나오기 힘들 것.

이미지 출처 | IMDB, Foot Talk