하나 꽂힌 게 있으면 어떤 장르든 간에 비슷한 건 다 해봐야 직성이 풀린다. 게임도 좋아하고 스케이트보드도 타니 스케이트보드 게임을 하지 않을 수 없다. 콘솔 게임기나 스마트폰으로 간편히 즐길 수 있는 스케이트보드 게임을 소개할 수도 있지만, 왠지 모르게 스케이트보드 게임의 역사를 죽 훑어보고 싶다. 아케이드 게임의 황금기인 1980년대 출시한 도트 그래픽 스케이트보드 게임부터 실제 스케이트보드를 타는 것과 같은 난이도를 자랑하는 게임까지, 게임 사(史)뿐 아니라 스케이트보드 사에서도 중요한 게임을 모아봤다.

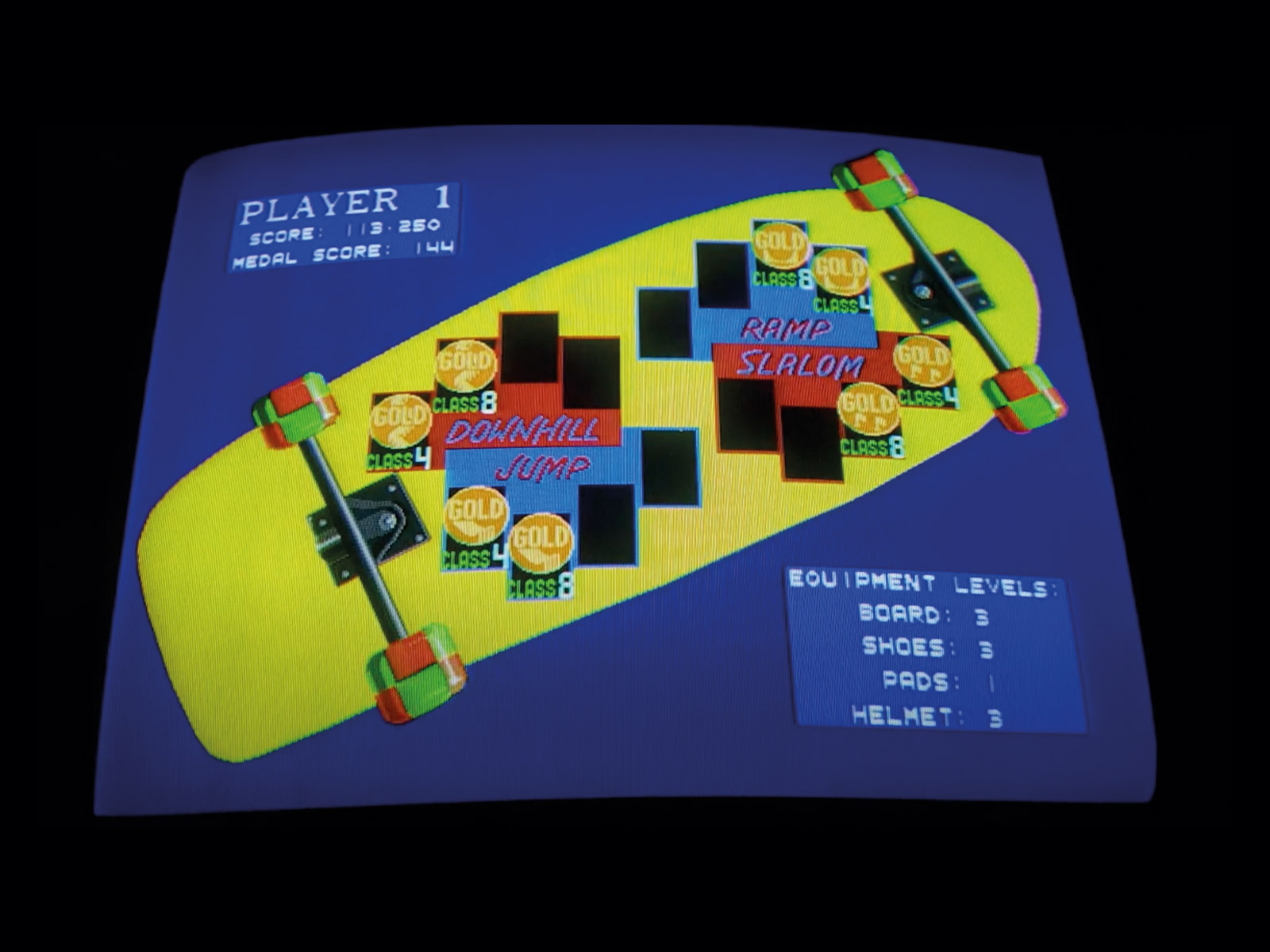

720°

1980년대 초반. 일본의 게임 제작회사 반다이 남코(BANDAI NAMCO)사를 주축으로 아케이드 게임의 황금기가 펼쳐질 때, 미국 본토에는 아타리(ATARI)가 있었다. 인터넷도 스마트폰도 없던 콘텐츠 자급자족의 시대에 아타리는 가정용 게임기를 보급함으로써 그들의 입지를 단단히 했다. 아케이드 게임 전성기였던 이 시기, 1986년 출시한 최초의 스케이트보드 게임 “720°”는 전설적인 스케이터 토니 호크(Tony Hawk)가 빅램프 에어본 900도 스핀에 성공하기 이전 최고 기록이었던 빅램프 에어본 720도에서 이름을 따왔다. 물론, 당시의 기록 보유자 역시 토니 호크였다.

“720°”는 스케이트 시티(SKATE CITY)라는 가상의 도시를 배경으로 다운힐 파크와 램프 파크, 점프 파크, 슬라럼 파크까지, 총 네 가지 맵을 달리며 높은 점수를 기록하는 것을 목표로 한다. 메인 스테이지로 들어가기 전 거리에서 간단한 트릭을 해보는 것도 쏠쏠한 재미. 흥미로운 건 뱅크를 이용한 트릭을 구사한 후 늦은 타이밍에 커맨드를 입력하면 실패로 판정된다는 점이다. 거기에 제한 시간 내 스케이트 파크로 이동하지 못할 시 화면 상단에 송출되는 ‘SKATE OR DIE’ 문구는 가슴을 들끓게 한다. 당시엔 혁신적이었던 종횡 스크롤 오픈 월드를 도입했다는 점과 게임 내 이벤트에서 얻을 수 있는 상금으로 스케이트보드 파츠를 업그레이드하는 콘텐츠 역시 재밌다.

그 시절 도트 게임을 해봤거나, 매체로 접한 이들은 알겠지만, 아케이드 게임의 매력은 기절한 모션과 함께 이내 깜빡이다 사라지는 잡몹을 때려눕히는 데 있었다. “720°” 역시 이 요소를 놓치지 않았는데, 쓸데없이 근육을 자랑하는 머슬맨이나 스케이트 파크 안쪽까지 오토바이를 끌고 들어오는 진상을 때려눕히는 통쾌함을 느낄 수 있다.

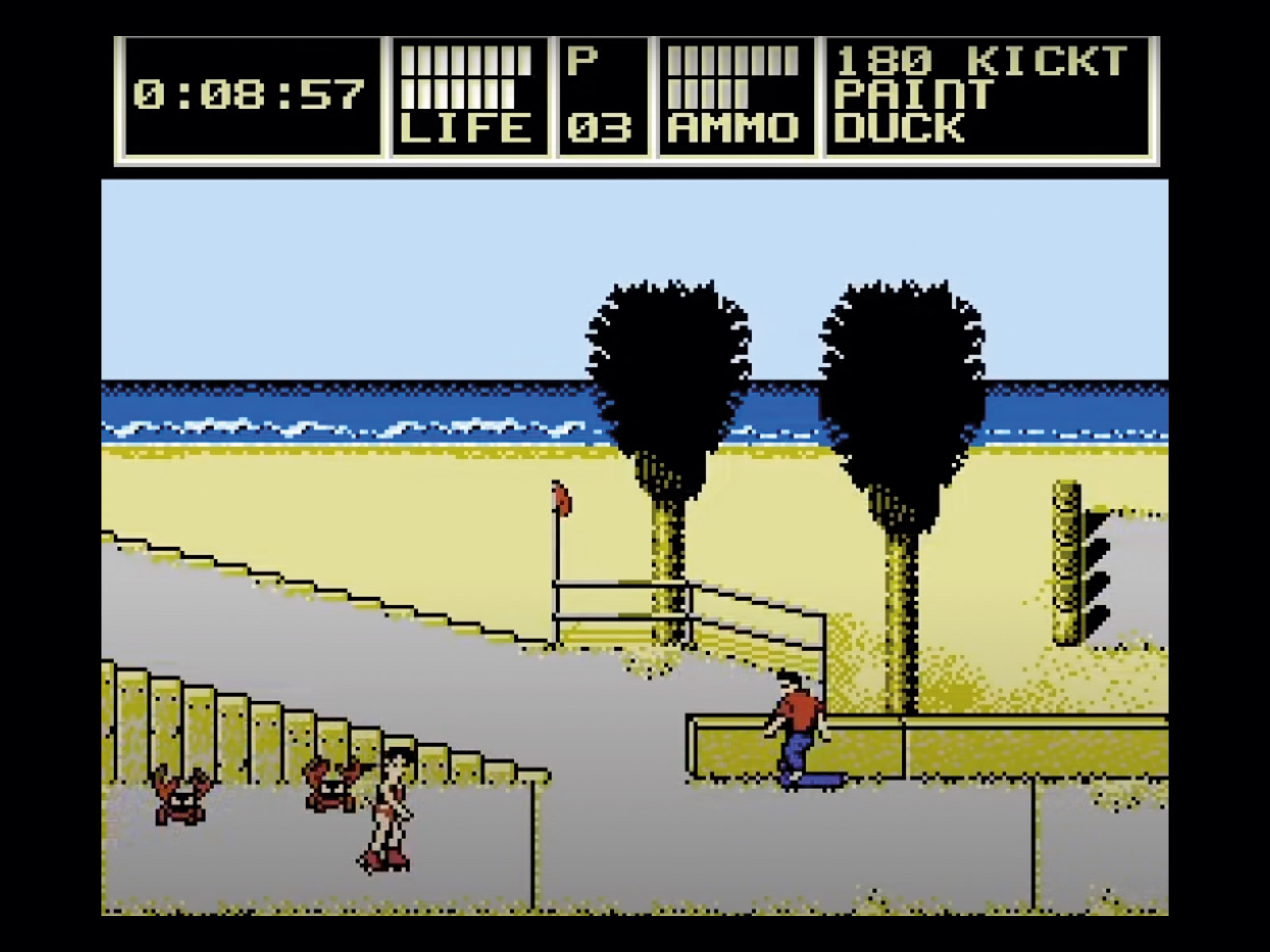

Skate or Die 2: The Search for Double Trouble

1990년 출시한 전형적인 횡 스크롤 아케이드 게임 “스케이트 오어 다이(Skate or Die)”의 두 번째 시리즈 “더블 트러블을 찾아서”는 그 플레이 방식만을 봤을 때 스케이트보드 게임이라고 부르기에 다소 무리가 있다. 하지만, 매력적인 주인공과 기막힌 스토리는 가히 영화를 방불케 한다. 스케이트보드를 즐기는 쿨한 주인공 더 히어로(The HERO)는 여느 때와 다름없이 스케이드보드를 타러 거리를 나섰는데, 자신을 포저라 부르는 양아치의 도발에 넘어가 그만 시장 부인이 키우는 강아지를 들이받아 버리는 게 사건의 발단이다.

다행히 강아지는 죽지 않았지만, 화가 머리끝까지 난 시장 부인은 남편에게 도시 내에서 스케이트보드를 절대 타지 못하도록 조치하라며 바가지를 긁고 시장은 그에 동의한다. 허나 이에 굴하면 스케이터가 아닐 터, 어찌 된 영문인지 모르겠지만 페인트볼과 날계란, 폭죽을 던져 공격할 수 있는 우리의 주인공 더 히어로는 거리에서 우연히 마주친 시장 부인을 페인트볼로 공격하고, 도시 내 스케이트보드의 자유를 찾기 위한 여정을 시작한다.

“스케이트 오어 다이2″의 서브 타이틀 “더블 트러블”은 가운데 작은 스파인 램프가 있는 대형 하프파이프를 칭하는 용어다. 게임에서는 3분 동안 더블 트러블을 탈 수 있는 총 세 번의 기회가 주어지는데, 목표 점수에 도달하지 못하면 성질 더러운 우리의 주인공이 머리로 보드를 깨버리는 무지막지함을 보여준다. 역시 괜히 페인트볼을 챙겨 다니는 게 아니다.

Tony Hawk’s Pro Skater

토니 호크가 스케이트보드 역사에 길이 남을 빅램프 에어본 900도 스핀을 성공한 1999년. 같은 해 스케이트보드 게임 사에 길이 남을 명작이 탄생하니, 바로 “토니 호크의 프로 스케이터(Tony Hawk’s Pro Skater)” 첫 번째 시리즈가 바로 그것이다. 1997년 세가(SEGA)의 탑 스케이터(Top Skater), 1998년 마이크로 캐빈(Micro Cabin)사의 스트리트 스케이터(Street Sk8er)가 차례로 발매되며, 스케이트보드 시뮬레이션 게임의 가능성을 확인한 액티비전(Activision)은 스케이트보드 게임 제작 청사진을 그리지만, 개발 초반 테스트에서 강렬한 인상을 심어주지 못했다고 한다. 프로젝트의 존폐가 달려 위태롭던 시기에 3인칭 슈팅 게임을 개발했던 네버소프트(Neversoft)에 디자인을 맡기는데, 네버소프트 개발자와 디자이너는 스케이터의 몸동작과 트릭 액션을 연구하기 위해 스케이트파크에 붙어 있다시피 했다고.

내부 테스트에서 큰 호평을 받은 뒤 액티비전의 스케이트보드 게임 개발이 마무리 단계에 들어섰을 때, 그들은 스케이트보드 게임을 대표할 상징적 존재의 필요성을 느꼈고 당시 명성을 얻은 젊은 스케이터 토니 호크를 메인 캐릭터로 선정하기에 이른다. 몇 번의 회의를 거친 결과, 액티비전과 네버소프트가 보여준 스케이트보드 문화에 대한 존경과 열정에 감동한 토니 호크는 자신의 이름을 타이틀로 사용하는데 허락하고 자신을 모델링한 캐릭터를 게임 내에 사용할 수 있도록 합의한다.

액티비전 사는 토니 호크 이름의 상표권을 일회성으로 매수하는 방향을 제시했으나 토니 호크는 이를 거부한다. 대신 판매량에 따른 로열티를 요구한 토니 호크의 제안이 받아들여졌고 결과적으로 토니 호크는 액티비전이 그에게 최초로 제안한 금액의 10배가 넘는 돈을 벌어들였다고. “토니 호크의 프로 스케이터” 시리즈의 성공은 비단 토니 호크 개인의 성공을 넘어 스케이트보드가 비즈니스의 영역으로 뻗어갈 수 있음을 확인한 순간이었다.

같은 해 록스타 게임즈(RockStar Games)가 출시한 “트래셔 프레젠트 스케이트 앤 디스트로이(Thrasher Presents: Skate And Destroy)”는 “토니 호크의 프로 스케이터” 시리즈의 대흥행에 묻혔으나 스케이트보드의 깊은 영역을 구현한 게임으로 평가받는다. 스케이트보드 시뮬레이션을 표방한 이 게임은 높은 난이도의 조작과 기술적인 트릭을 성공해내는 것에 초점을 맞춰 게임 보단 스케이트보드 트릭의 이미지 트레이닝에 가까웠다고 한다.

게임 외적인 이야기는 이쯤 하고, 플레이를 들여다보자. “토니 호크의 프로 스케이터” 시리즈는 공중에서, 혹은 기물 위에서 기술을 구사하는 개수가 많고, 그 유지 시간이 길수록 높은 점수를 받으며 현실에서 구사할 수 없는 기술을 조합할 수 있다는 것에 큰 재미가 있다. 실제 스케이트보드를 타며 우스갯소리로 하는 더블 알리, 더블 임파서블도 가능하니 게임을 즐기는 이들에게는 최고의 도파민이 아닐 수 없다. 또한 트럭의 조임 정도를 조절할 수 있는 요소와 토니 호크를 비롯해 차드 머스카(Chad Muska), 앤드류 레이놀즈(Andrew Reynolds), 대원 송(Daewon Song), 토니 트루히요(Tony Trujillo) 등 시리즈가 거듭될수록 플레이어가 선택할 수 있는 프로 스케이터도 다양해지는 부분도 만족스럽다. 하지만 시리즈가 이어지면서 호평보단 혹평이 주를 이뤘고 시리즈 중 하나는 그해 최악의 게임으로 선정되기에 이른다. 2020년에는 과거의 영광을 되찾고자 초심으로 돌아가 고품질 리메이크 버전인 “토니 호크의 프로스케이터 1+2″를 출시했다.

Skate

스케이터를 좇는 필르머. 멋진 라인이 나올 것 같다. 핸드레일 프론트 사이드 보드슬라이드를 랜딩하자 스케이터를 받아버리는 버스. 일렉트로닉 아츠(EA)가 2007년 출시한 “스케이트(Skate)”의 인트로 영상이다. 주인공을 살피는 응급구조 요원 대니 웨이(Danny Way)와 엠뷸런스 운전기사 폴 로드리게스(Paul Rodriguez), 조수석에 앉은 제이슨 딜(Jason Dill) 그리고 수술 가운을 입고 메스 대신 전동 드라이버를 잡은 마크 곤잘레스(Mark Gonzales). 거기에 라이언 스미스(Ryan Smith), 크리스 하슬램(Chris Haslam), 피제이 라드(PJ LADD), 마이크 캐롤(Mike Carroll) 등 지금 봐도 멋진 스케이터가 모두 모인 인트로는 언제 봐도 쿨하다.

“스케이트” 시리즈는 게임 패드를 십분 활용하는 역동적인 게임으로, 썸스틱(Thumb Stick)을 활용한 플릭-잇(Flick-it) 시스템을 최초로 도입해 보다 직관적으로 트릭을 구사할 수 있다. 가령 알리를 할 때 무릎을 살짝 굽혔다가 팝을 치면서 점프하는 것과 같이 썸 스틱을 아래로 내렸다 위로 올리면 게임 내에서 알리를 구사한다. 이런 기본적인 메커니즘을 이해한다면 플립 계열의 트릭은 쉽게 구사할 수 있을 것.

보기에도 끔찍한 부상을 당하는 클립 모음집 ‘홀 오브 미트(Hall of Meat)’ 모드 역시 빼놓을 수 없다. 첫 번째 시리즈의 히든 이벤트와 같았던 홀 오브 미트 모드가 두 번째 시리즈부터 스틱과 트리거로 쉽게 활성화할 수 있게 되면서 높은 곳에서 뛰어내려 뼈를 부러뜨리고 이리저리 굴러 높은 점수를 얻는 것 역시 ‘스케이트보드의 날 것’을 그대로 보여주는 콘텐츠다.

2010년 “스케이트” 세 번째 시리즈를 마지막으로 후속작 없이 개발을 접는가 싶었지만, 개인 유튜버 최초로 구독자 수 1억 명을 달성한 퓨디파이(PewDiePie)의 스트리밍과 네 번째 시리즈를 간절히 원했던 타일러 더 크리에이터(Tyler, The Creator) 간청 때문이었는지 “스케이트3″의 수요가 급증했고, 정확히 10년이 지난 2020년, 마침내 “스케이트4” 제작을 발표한다. 후일담으로 EA사가 “스케이트3” 모바일 버전 자문을 구하기 위해 제이슨 딜에게 연락했다는 사실이 밝혀졌는데, 제이슨 딜은 모바일 버전 같이 쓸데없는 것을 만들 시간에 “스케이트4″나 만들라는 답장을 보냈다고. “스케이트4″는 내년 정식 출시를 앞두고 있으며 곧 플레이테스팅 서비스를 접해볼 수 있으니 “스케이트” 시리즈 팬은 조금만 더 기다리길.

Skater XL, Session: Skate Sim

조작 난이도와 스케이트보드에 집중한 플레이를 봤을 때, 비슷하지만 다른 두 게임 “스케이터 XL(Skater XL)”과 “세션(Session)”은 모두 플릭-잇 시스템을 적용한 게임이다. 두 게임 전부 스탠스에 따라 테일에 위치한 뒷발을 조작할 수 있는 썸스틱과 정확하게 조작해야 원하는 트릭을 구사할 수 있는 앞발 조작 썸스틱으로 플레이하는 시스템을 가지고 있는데, 한두 시간으로는 완벽히 컨트롤하지 못하는 높은 난이도를 자랑한다.

“스케이터 XL”, “세션” 모두 실제로 스케이트보드를 즐기는 사람이 아니라면 급격히 흥미가 떨어지는 복잡한 게임이지만, 스케이터에게는 여기가 실내 파크다. 아무 생각 없이 원하는 트릭을 연속적으로 이어가 라인을 짜는 재미가 충만하다. 다른 점이 있다면 “스케이터 XL”은 스케이트보드를 타는 것 이외에 어떠한 콘텐츠도 없다는 것이다. 게임에 등장하는 프로 스케이터를 위한 개별 캠페인도 없다. 챌린지마저 튜토리얼처럼 느껴지는 순수한 스케이트보드 그 자체. 그에 반해 “세션”은 커리어 모드를 지원하며 맵 곳곳에서 만나볼 수 있는 프로 스케이터와의 대화로 미션을 이어갈 수 있다. “스케이터 XL”보다 방대한 맵, 멋진 스팟을 찾아 라인을 완성해 필르머가 촬영한 것 같은 리플레이를 보는 재미까지 있다. 물론 짜증 나는 버그도 많지만.

날씨가 선선해 스케이트보드 타기 딱 좋은 시기다. 호시절도 잠시, 머지않아 닥쳐올 겨울의 추위가 무섭지만, 걱정만 해서 무엇하리. 일단 신나게 즐겨보자.

이미지 출처 | Google, IGN