‘○○○ 타입 비트(Type Beat)’라는 말이 등장한 지도 10년. 사운드클라우드, 유튜브 등지에서 본 용어를 처음 접했을 땐 그 노골적인 작명법에 조금 당황한 기억이 있다. 내로라하는 아티스트의 이름을 대놓고 곡 제목에 넣어버리다니, 대담하다는 생각이 들었다. 조금 우습지만 영화로 예를 들자면 “마이클 베이 영화에 들어갈 법한 영상 소스 판매합니다”와 같은 것일 테니까. 지금 이 글을 적고 있는 시점으로부터 며칠 전, ‘○○ 코어’라고 불리며 짧은 주기로 재생산되는 인터넷 음악 장르에 관한 글을 읽는 중, ‘○○ 코어’의 일부가 그저 ‘타입 비트’로 남아 기능한다는 의견을 접한 덕에 새삼스럽지만, 타입 비트 자체에 관해 더 자세히 알고 싶어졌다.

공식적으로 기록된 바는 없지만, 타입 비트의 기원은 지금으로부터 대략 15년 전 즈음인 2010년대 초반, 온라인 비트 판매 플랫폼 ‘사운드클릭(Soundclick)‘에서 출발한 것으로 보인다. 디자이너(Desiigner)의 “Panda”를 프로듀싱했던 타입 비트 제작자 매네스(Menace)는 과거 인터뷰에서 “당시 사운드클릭 내 대다수의 곡에 ‘Dark’, ‘Smooth Vibe’ 등과 같이 분위기만을 묘사하는 태그가 이용되던 중, 일부 사용자들이 아티스트 이름을 직접 표시하며 ‘○○○ 타입’ 태그를 삽입한 것이 유행이 되어 유튜브로까지 번진 것”이라고 언급했다.

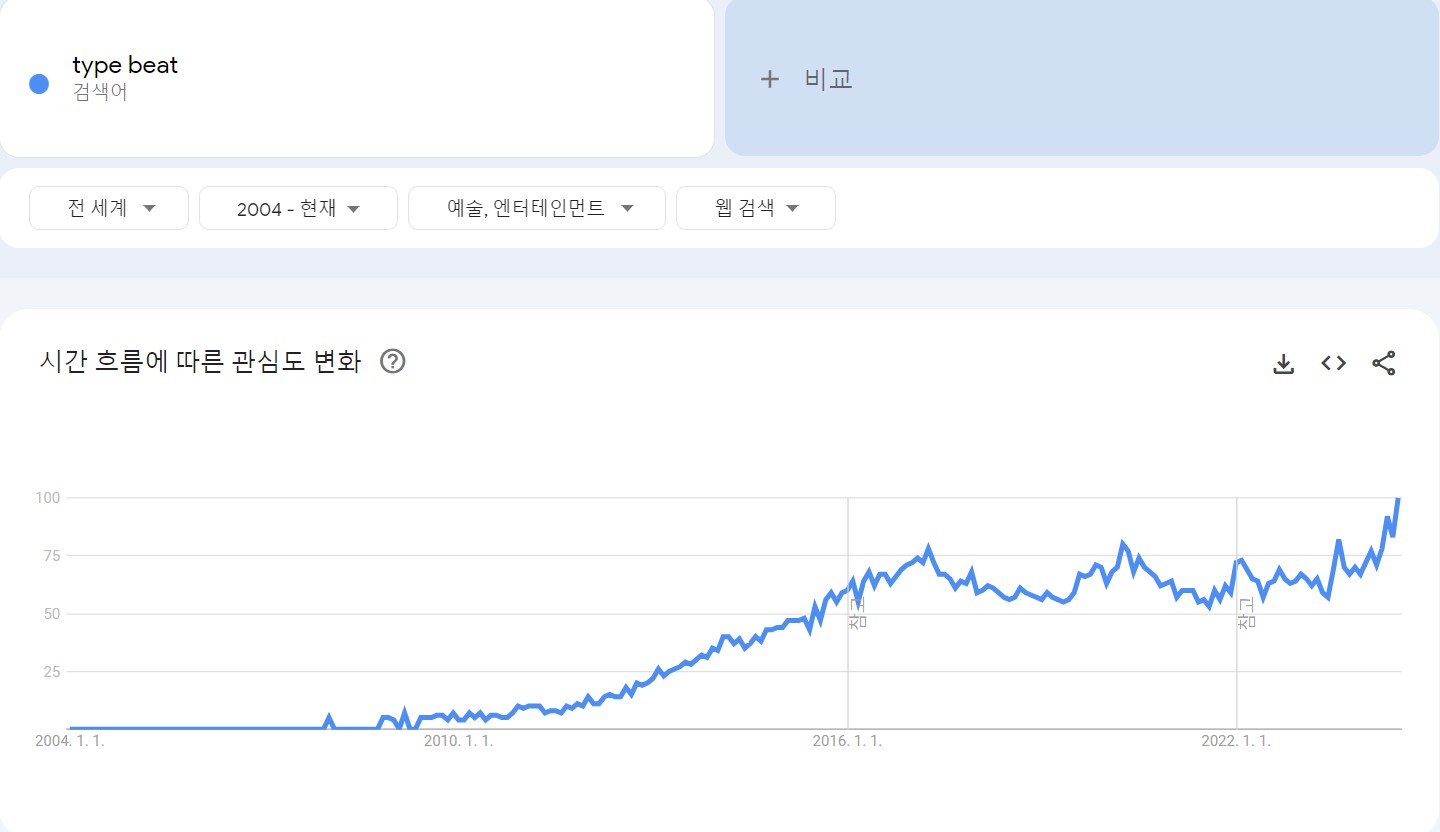

참고를 위해 필자가 구글에서 제공하는 키워드 분석 서비스인 ‘Trends’에서 ‘Type Beat’를 입력해 나온 그래프는 프로듀서 매네스가 언급한 바와 같이 2010년을 기준으로 우상향을 그렸다. 이후 잠시 주춤하는 듯 보이는 시점이 있지만 2024년 현재 그래프는 가장 높은 지점을 가리키고 있다. 구글에 한정된 검색량이니, 참고만 할 것.

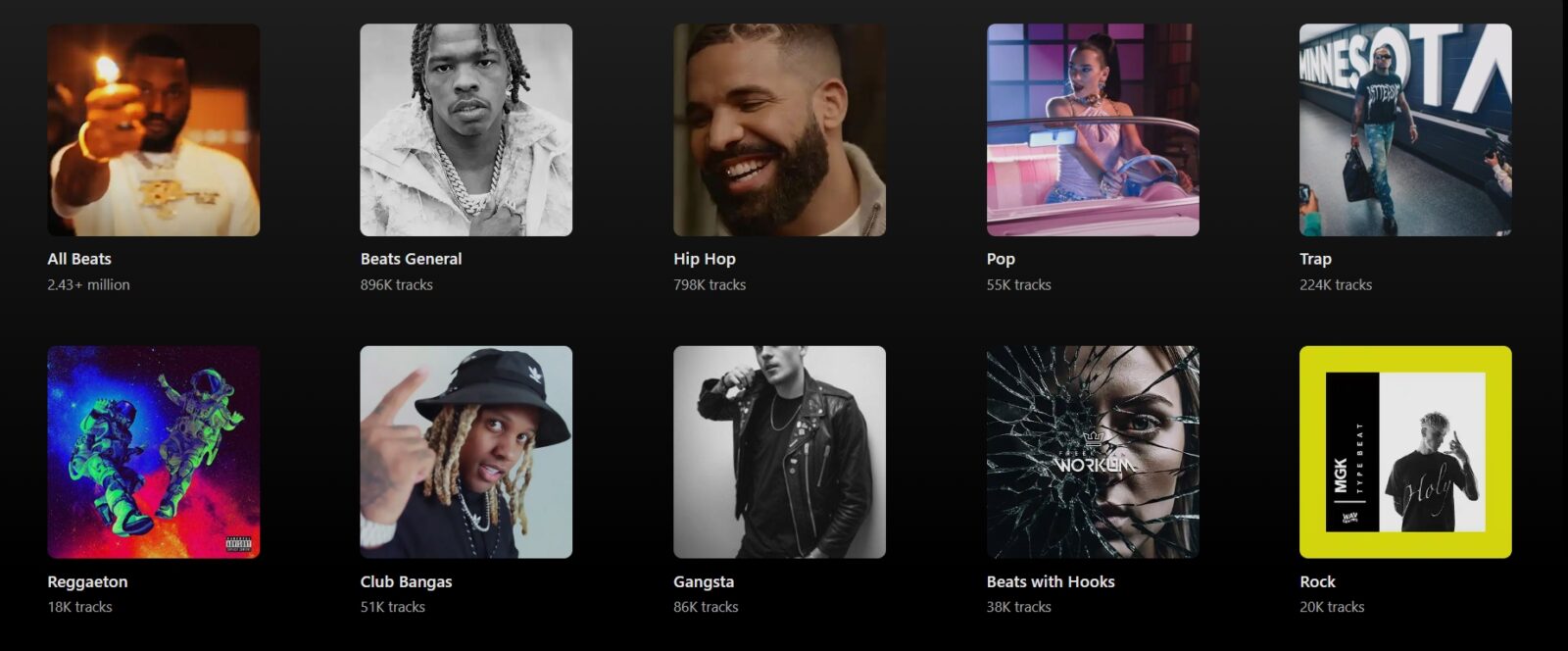

시간이 조금 지나 2010년대 중반이 되자 유튜브, 인스타그램, 틱톡으로 대두되는 소셜 미디어 태그를 통한 타입 비트의 노출은 이전까지 사운드클릭, 비트스타즈(BeatStars)와 같은 온라인 플랫폼 기반의 판매 방식의 대안으로 떠올랐다. 판매자들은 단순 음원을 업로드하는 것에 그치지 않으며 뮤지션들에게 공감할 만한 이야깃거리와 콘텐츠를 공개해 작업자들을 모이게 했다. 앞서 말한 방식으로 팔로워 수를 늘린 후 자연스레 본인의 비트를 노출해 판매로 이어지게 하는 것이다. 이를 위한 ‘적절한 태그 설정법’, ‘멋진 스튜디오로 보이는 법’, ‘비트 튜토리얼 공개법’과 같은 음악 외의 접근 팁 역시 커뮤니티, 블로그, 매거진 등지에 널리 공유된다.

타입 비트 시장의 짧은 역사가 생기고, 이는 아직까지 음악 프로덕션에 중요한 흐름으로 남아있다. 왕성한 활동을 보이는 메인스트림 뮤지션들이 그들의 이름을 직접 검색해 찾은 타입 비트로 작업한 사례는 더 이상 낯설지 않다. 또한 실제 타입 비트를 사용하지 않았음에도 일종의 재치를 발휘해 공식 발매한 곡 제목에 “본인의 이름 + 타입 비트”를 기재해 놓은 사례 역시 어렵지 않게 찾아볼 수 있는데, 조금 비뚤어진 시각으로 바라본다면 본인의 범주화에 대한 반항처럼 보이기도 한다. 아래 그중 한 곡인 제이펙마피아(JPEGMAFIA)의 “JPEGMAFIA TYPE BEAT”를 첨부한다.

묘사하는 ‘타입(Type)’의 대상이 아티스트가 아닌 경우도 있다. 유튜브에 타입 비트를 업로드해 다수의 히트 트랙을 보유한 ‘GTTC’는 인터넷 문화와 일상적인 소재를 차용한 비트로 인기를 끌었고 그중 일부를 공식 발매하기까지 했다. 그의 대표작인 “15살짜리 아틀란타 프로듀서”, “시동 걸리지 않는 자가용” 타입 비트를 듣고 있자면 노골적인 조악함, 비트 음악에서 기대하기 힘든 소재 선정으로 듣는 이로 하여금 실소를 유발한다.

통상적으로 타입 비트는 특정 아티스트나 장르의 뉘앙스를 재현한 가성비 좋은 원본의 모조품처럼 받아들여진다. 앞서 잠시 언급한 대로 알고리즘에 힘입어 유명세를 탄 모조품은 ‘진짜’ 뮤지션의 간택을 받아 때론 원본이 되기도 하며, 새로운 메인스트림 아티스트를 탄생시키는 계기가 되기도 한다. 구찌 메인(Gucci Mane), 팝 스모크(Pop Smoke) 등 수많은 유명 래퍼들과 협업한 타입 비트 아티스트 캐시머니 에이피(CashMoney AP)가 그 사례다. 이미 알고 있거나 귀에 익은 이름일지도 모르겠다.

50 센트(50 Cent), 스쿨보이 큐(Schoolboy Q), 릴 베이비(Lil Baby) 등 걸출한 래퍼들의 곡을 작업한 위스콘신 기반 프로듀서 ‘DJ 페인 1(DJ Pain 1)’ 역시 본인 유튜브 채널을 통해 타입 비트를 공개한 지 6년에 가까운 시간이 흘렀다. 그는 동시에 프로듀서 커뮤니티에 대한 애정을, 영상을 통해 지속적으로 보여 왔는데, 2023년 말 공개한 ‘2024년엔 타입 비트는 그만(No More Type Beats in 2024)’이라는 다소 도발적인 제목의 영상에서, 꾸준히 화두에 오르는 창의성 상실에 관한 자신의 의견을 비친다. 그는 타입 비트 씬 안에서 고유한 스타일을 가진 프로듀서의 이름을 나열해 가며 창의성과 라벨링은 별개의 것임을 주장하고 이제는 거역할 수 없는 흐름이 돼버린 지금, 완전히 새로운 음악을 탄생시킬 수 있는 이들만이 이에 돌을 던질 수 있을 것이라 설명한다.

이례적인 경우를 제외하면 현실에서 타입 비트라고 일컬어지는 대다수의 레플리카들은 염가에 거래되며 누구나 쉽게 접하고 구매할 수 있기 때문에 ‘삼류’ 이미지로 남기 십상이다. 그래서 누군가에게 이는 성공적인 커리어를 위해 잠시 거쳐 가는 단계 혹은 벗겨내야 하는 이미지일지도 모른다. 어쩌면 또 다른 누군가는 직업의식을 갖고, 이로 형성된 ‘신(Scene)’에 소속감을 느끼며 생태에 적응하며 살아가고 있지 않을까.

이름이 가지고 있는 한계 때문일까, 영화나 미술 혹은 그 외 분야에서는 찾아보기 힘든 형식인 점 역시 흥미롭다. 오마주 혹은 패러디라고 볼 수도 있겠다는 의문이 잠시나마 들었지만, 원본에 대한 경의와 유머가 담겨 있다기보다(앞서 공유한 GTTC 같은 경우를 제외하고) 이윤 추구의 목적으로 유명 아티스트의 이름을 빌린 것이라는 생각은 쉽게 떨칠 수 없다.

한 가지 유사하다고 짐작되는 형식은 ‘스톡 이미지(Stock Image)’인데, 제공할 타입 비트의 파일 형식(MP3, WAV, 멀티 트랙)과 사용 범위에 따라 달라지는 금액은, 비슷하게 사용 기한, 범위에 따라 다분화되는 스톡 이미지 라이선스 비용을 연상시키기 때문이다. 이 둘은 마찬가지로 특정 다수 작업자의 ‘보장된 맛’을 사로잡기 위해 존재한다.

전통적인 작업 흐름에서 곡은 하나 둘, 기껏해야 두 손으로 셀 수 있을 정도의 아티스트를 위해 만들어지곤 했다. 2000년대에 접어들며 사운드클릭, 유튜브와 같은 사용자 기반 스트리밍 플랫폼의 등장은 곡이 닿을 수 있는 범위를 광활하게 넓혀 주었고, 타입 비트는 유명 아티스트의 이름을 빌린 ‘소비자 맞춤 헌정곡’의 형태로 이제 더 이상 쉽사리 거부할 수 없는 프리랜스 비트 메이커의 마케팅 비결이자 생계 수단이 되었다. 어느덧 데뷔 10년 차를 넘어선 타입 비트는 사라진다면 쉽게 메워지지 않을 중견 배우의 아우라를 풍기며 지금도 업로드되고 있다.

이미지 출처 ㅣ Medium, Adobe, Soundclick