제법 차가워진 바람과 함께 돌아온 9월의 ‘Bought It’. 쌀쌀해진 날씨, 공허한 마음을 달래기 위해 또 한 번 주머니를 탈탈 털었다. 지난 한 달간, VISLA 에디터들을 위로한 쇼핑 목록은 무엇이었을까? 하단의 기사를 통해 지금 바로 확인해보자.

오욱석 / 에디터 – Moonstone Mountaineering Gore-Tex Paclite jacket

내 인스타그램 팔로우 목록에 가득한 아카이브 계정. 이들의 날카로운 디깅과 탁월한 큐레이션은 내가 이 지독한 소셜미디어 중독을 끊어낼 수 없는, 몇 안 되는 핑계 중 하나다. 그렇다고 해서 피드를 보며 뭐 굉장한 정보를 얻는 건 아니고, ‘야, 참 멋있다’, 혹은 ‘이런 건 지금에라도 갖고 싶네’ 정도의 씨잘 데기 없는 감상이 대부분인데, 실로 오래간만에 가슴을 끓어오르게 하는 멋진 재킷 하나가 눈에 들어왔다.

등산이라고는 그저 동네 뒷산 몇 번 오르내리는 것이 전부인 주제에 아웃도어 관련 계정만큼은 보는 족족 팔로우를 걸고 있다. 야외와 도심 그 어디에서나 전천후로 착용이 가능한 기능성. 즉, 일석이조의 알량한 마음으로 아웃도어 의류를 파고, 사 입지만, 정작 이를 입고 산과 들을 거닌 경험은 손에 꼽을 정도로 적다.

아무튼, 본론으로 들어와 일본에 거주하는 어느 아웃도어맨이 걸친 이 고어텍스 재킷이 참 근사해보였더란 말이지. 문제는 그 재킷에 대한 정보가 너무나 부족했다. 피드에도 달랑 사진 한 장이 있을 뿐, 브랜드를 설명하는 캡션 한 줄 없었다. 단서라고는 이니셜 ‘M’과 초승달 이미지를 결합한 브랜드 로고 정도. ‘M moon logo outdoor brand’, ‘m + crescent logo’ 등등 예의 두 가지 단서로 단어를 조합해 시간이 날 때마다 구글, 이베이, 레딧 아웃도어 포럼을 전전하며 검색해봤으나 그 어디에서도 시원한 해답은 없었다. 심지어 M으로 시작하는 아웃도어 브랜드 따위를 검색하기도…….

실마리조차 찾지 못해 ‘나와는 연이 닿지 않는 옷이구나’하며 찾아보는 걸 그만 뒀는데, 어느 날 오래전 시애틀에서 열린 아웃도어 박람회 기사를 읽다 초승달 로고의 재킷을 입고 환하게 웃고 있는 아저씨 사진을 발견했다. 아래 브랜드 네임까지 캡션으로 설명되어 있더라고. 야, 그때의 기분이란. 한층 강화된 정보를 통해 얕은 디깅을 해본 결과 본 재킷은 문스톤 마운티니어링(Moonstone Mountaineering)의 고어텍스 재킷으로 해당 브랜드는 2006년 컬럼비아(Columbia Sportswear)에 인수된 뒤 그 명맥이 끊겼다고 한다.

2000년대 초반 한국의 몇몇 등산용품점이 들여왔던 모양으로 당시 국내에서의 인지도에 비해 너무 비싼 가격에 외면 받고, 세월이 흐른 뒤 할인에 할인을 거듭해 끝내는 가성비 아웃도어 브랜드로 미약하게 이름을 떨쳤다고. 나 역시 아직 재고를 가지고 있는(아마도, 한때 등산용품점을 운영하셨던 것 같은) 셀러에게 재킷 몇 장을 구입했다. 택배가 도착한 뒤 신나는 마음으로 입어봤을 때 당연히 사진 속 그 아웃도어맨의 간지는 나지 않았지만, 이것저것 너무나도 쉽게 살 수 있는 세상 속, 디깅의 즐거움을 맛본 값진 경험만으로도 충분하지 않은가.

황선웅 / 에디터 – UNDERTALE Complete Vinyl Soundtrack Box Set

혹시 그거 아는가? 필자는 매달 ‘Bought It!’ 시리즈에 참여하며 레코드만 소개해온 사실을. 사실은 ‘Bought It!’ 시리즈에 레코드만 소개하기로 나만의 룰, 혹은 강박이 생겼던 거다. 매달 사는 게 레코드밖에 없어서 가장 편한 것을 선택한 것이기도 했지만, 사무실에서 ‘레코드만 소개해라’, ‘또 바이닐이야?’라며 징하다는 듯한 뉘앙스에 생긴 오기도 이유로 한몫했다. 근데 이번 달이 좀 위기였다. 지난 9월, 불과 어제까지도 구매한 레코드가 없었다. 지난번 “메이플스토리” 부틀렉으로 지갑이 좀 얇아졌고, 미쳐버린 환율에 웬만하면 해외에서 레코드를 구매하지 않으려 한다. 일본에서 레코드 가이드 북을 하나 샀고 울며 겨자 먹기로 그거라도 소개해야 하나 싶던 와중, 기적적으로 지금 막 결제해버린 바이닐 레코드가 있어 이걸 소개하기로 한다. 바로 게임 “언더테일”의 바이닐 레코드 박스셋이다.

작년 11월 번개장터에 레코드사 ‘iam8bit’에서 제작한 일본판 “언더테일” 바이닐을 6만 원에 놓친 적이 있다. 이게 지금 디스콕스에서 약 50만 원에 거래되니까, 후회막심할 뿐이다. 그러나 라이센스 레코드는 언젠가는 재발매 되기에 기다리면 된다고 생각한다. “언더테일”의 레코드는 ‘iam8bit’와 ‘팬게이머’에서 제작됐으니까 해당 숍들을 구독하여 정기적 메일과 재입고 알림을 신청했다. 그리고 이 글을 쓰는 9월 27일, 평화로운 오전에 팬게이머에서 메일이 한 통 왔다. 내용은 “언더테일” 박스셋이 소량 입고됐고 메일에 연결된 링크를 통해 한정적으로 구매할 수 있다는 메일이었다. 언젠가 다시 찾아올 기회지만, 더 이상 애타게 기다릴 순 없잖아.

환율이 아쉽지만, 그래도 비싸게 리셀 되는 레코드를 정가에 구할 수 있었기에 마음 한편은 쓸어냈다. “언더테일”의 완결은 직접 보진 못했지만, 좋아하는 스트리머들이 플레이하는 영상은 오래전에 꽤 봤다. 박스셋은 언더테일 수록곡 109곡을 다섯 장의 바이닐에 담았다. 평화롭고 노스텔직한 게임 음악이 취향이라 가장 좋아하는 곡은 “Snowy”, 가장 좋아하는 파트(?)는 언제들어도 소름이 돋는 “Hope and Dreams”의 인트로다. 그리고 오늘의 교훈은 라이센스 레코드는 언젠가 재발매 된다는 것. 비싼 돈 주고 리셀하지 마라.

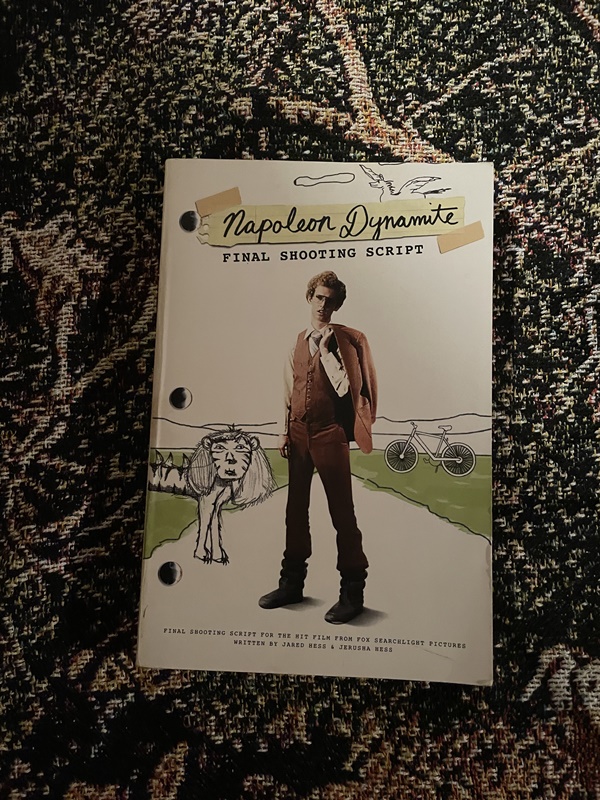

장재혁 / 에디터 – Napoleon Dynamite Final Shooting Script

영화 보는 일이 날로 버거워지고 있다. 극장까지 가는 길이 심히 귀찮기도 하거니와 방구석에서 노트북을 켠다 하더라도 무수한 선택지가 난무하는 OTT 플랫폼이 여간 피곤한 게 아니다. ‘역대급’ , ‘전설’이라며 꼬드기는 유튜브 영화 요약 영상을 하나라도 본 날이면 그날은 종친거나 다름없지 않나. 불행 중 다행으로 필자에게는 선택의 기로에서 심히 진을 뺄 때마다 돌아가는 마음의 고향이 몇 있는데, 오늘 소개할 녀석 역시 그중 하나인 자레드 헤스(Jared Hess) 감독의 뻘한 코미디 영화, “나폴레옹 다이너마이트(Napoleon Dynamite)”의 굿즈다.

‘Napoleon Dynamite Final Shooting Script’. 사실 영화 대본을 구매한 건 이번이 처음이다. “나폴레옹 다이너마이트”를 꽤 좋아하기도 하지만 영어 공부라는 일생일대의 숙제를 명분에 억지로 욱여넣어 구매를 앞당겼다. 당연히 공부는 사흘만에 포기했다. 하지만 영화의 미공개분이 포함됐다는 대본 표지만 봐도 왠지 배가 부르다. 그래도 양심상 좋아하는 구절 몇 개를 찾아 읊어보겠다.

“I told you, I spend it with my uncle in Alaska hunting wolverines”

“Girls only want boyfriends who have great skills”

“Tina you fat lard, come get some dinner!”

“나폴레옹 다이너마이트”를 좋아하는 이들은 알겠지만, 아무 의미 없이 내뱉는 주인공의 멍청하고도 뻘한 대사가 바로 이 영화의 매력 아닌가. 사실 필자에게는 이 영화 대본을 한층 더 즐길 비기가 있는데 바로 두 달 전 구입한 “VOTE FORE PEDRO” 티셔츠를 입고 대본을 읽는 것. 왠지 티셔츠에 머리를 밀어 넣는 순간부터 지능이 낮아지는 기분이 생각보다 유쾌하다.

‘좋아한다’라는 말을 하기 위해 영화의 모든 디테일을 줄줄이 꿰고 있어야 할 것 같은 요즘 같은 시대, 머리를 텅텅 비우고 오로지 넘쳐나는 너드미의 향연을 즐기기만 하면 되는 이 영화 “나폴레옹 다이너마이트”를 추천하며 이만 물러간다…

박진우 / 그래픽 디자이너 – Sim Racing Starter Pack

심레이싱이란 ‘Simulated Racing’의 약어. 게임성보단 현실성에 초점을 맞춘 레이싱 게임 아닌 레이싱 게임 장르다. 현실성에 초점을 맞추다 보니 레이싱 휠(핸들), 페달, 쉬프터(기어 변속기) 등의 장비가 필수적이다.

돌이켜보면 내가 이 장비들을 갑자기 왜 샀는지, 욕구의 시작이 명확하지 않다. 아마 굵직한 한 가지 이유는 아니고, 다양한 욕망과 순간 어텐션의 조각들이 나를 이 소비로 이끌었다.

조각 1. 수동운전이 해보고 싶었다. 한때 차를 구매하고자 하여 중고차 마켓을 뒤지고 다녔을 때 ‘멋진 차는 수동이 많았다’라는 데이터가 생겼다. 레이싱 시뮬레이터로 수동운전도 해볼 수 있다.

조각 2. 그냥 스트레스를 받아서인가 싶기도 하다. 돈이 쓰고 싶었나? ‘8090 대소비의 시대(내가 방금 지어낸 말)’에 옷가지나 신발 같은 것 말고 뭔가 이전에 내가 하지 않았던, 신선한 소비를 하여 스트레스를 해소하고 기분 업, 경험하지 못했던 새로운 기분을 경험하고 싶었을지도 모르겠다.

조각 3. PC(Personal Computer) 겜돌이 출신으로 새로운 게임에 대한 갈증이 심해졌고, 대대적인 이노베이션이 강력하게 필요했다. 어릴 적부터 다양한 게임을 좋아했는데, 그 좋아함의 기저에는 “시뮬레이션”에 대한 욕구가 있었다. 맨날 총이나 쏴대던 나에게 “레이싱 시뮬레이션”은 호기심 넘치는 흥밋거리로 다가왔고. 레이싱 게임은 한 번도 관심이 없던 장르인지라 나에게는 완전히 새로웠다. 이 세상에는 계속 존재했지만 내 인생에는 전혀 등장하지 않았던 카테고리여서 몹시 두근두근했다.

조각 4. 카 레이싱의 세계가 매력적으로 보였다.

- 3년 전 친구 A가 자동차 튜닝을 하고 거금을 들여 강원도 인제의 레이싱 서킷을 돌고 온다는 얘기를 들었을 때.

- 작년에 B형이 인스타 스토리에 레이싱 시뮬레이터 장비들을 살까? 말까? 하며 올렸을 때.

- 몇 개월 전 C형의 페라리에 동승했을 때.

- 몇 개월 전 친구 D가 남산에서 죽음의 레이싱을 펼친다는 이야기를 들었을 때.

- 두 달 전 친구 E가 레이싱 시뮬레이터에 관한 이야기를 하자 자기도 했었다며 특정 장비를 추천해줬을 때 등.

돌이켜보면 이런 자잘한 사례들이 내 마음을 움직이고 있었던 것 같다.

이런 욕망의 조각들은 심레이싱을 향한 커다란 의지로 진화하여, 8월 한 달간 심레이싱 입문에 관한 정보수집을 했다. 결국 9월 초 순차적으로 입문용 장비들을 구매했다. 레이싱 휠, 페달, 쉬프터, 의자가 딸린 거치대. 와이드 모니터를 구매했다. 레이싱 휠로 레이싱 게임을 한 번도 해보지 않고 다 질러버린 게 바보 같다. 하나둘 사면서도 ‘막상했는데 재미없으면 개망하는데’라는 생각이 자꾸 들었지만 이미 엎질러진 물이었다.

라고 거창하게 썼지만, 하이엔드는 하나도 없고 다 입문용 제품일 뿐이다. 근 2~3주간 게임을 해본 소감은 너무 잘 샀고 너무 재밌다. 저번 주에는 게임기 샀다고 친구들이 우리 집에 놀러 오는 청소년기적 이벤트도 발생해서 순간 초등학교 5학년이 된 거 같아서 가슴이 벅차 그날 밤 눈물이 흐를 뻔하기도 했다. 정신적인 시간여행을 한 기분이 들었다.

현재의 실력은 너무나도 형편없지만, 그 와중에 조금씩 단축되는 랩타임은 나를 흥분시킨다. 오늘도 나는 외로이 달리지만 주변의 친구들도 입문하여 레이싱팀을 조직하여 함께 달리는 상상을 해본다.

서재덕 / 에디터 – [Jimmy Smith Plays The Standards], [The Giants], [Diana & Marvin], [Flor De Primavera]

고등학생 시절 어느 레코드 숍에서 우연히 ’판쟁이의 지갑은 가볍게, 입은 무겁게’란 말을 들었다. 이후 10년 넘게 판을 모으면서 애지중지 모아온 판들에 대해 일절 입 밖으로 꺼낸 적이 없다. 하지만 그 금기를 오늘로써 깨야겠다. 오랜만에 느껴본 장엄한 사랑에 대해 꼭 말하고 싶어졌기 때문. 누가 알랴? 이 글을 보고 누군가는 레코드 샵으로 발걸음을 옮길지…

코로나에 걸렸었다. 코로나로 사경을 헤매는 동안 거짓말처럼 바비 허처슨(Booby Hutcherson)의 “Montara”가 희미하게 들렸다. 정말이다. 혹자는 덜 아파서 그랬다고 생각할지 모르나 필자는 그간 바쁘다는 핑계로 판들에게 소홀했기에 판들이 내리는 어떤 경고라 생각한다. 이 정도면 제법 합당한 체벌이라 여기며 격리가 해제되고 본래의 컨디션으로 돌아오는 즉시 디깅을 하기로 마음을 먹는다. 그리고 디데이. 아름답기 그지없는 날씨에 신호등의 빨간불도 계속 피했으며, 지하철도 안 기다리고 탔다. 아! 하늘도 오늘 디깅하라고 점지해준 비범한 날임이 확실했다.

‘지미 스미스의 스탠다드 넘버라니! 이것 참 귀한걸?’ 몇 해 전부터 지미 스미스 컬렉션을 꾸려온 터라 이걸 사지 않으면 필자의 존엄이 위태로울 정도였다. 그래서 어쩔 수 없이 샀다. 3명의 대가들이 함께 빚은 기념비적인 앨범인 [The Giants]를 두고 그냥 지나치는 것은 우상들에 대한 도의가 아니었다. 그래서 어쩔 수 없이 샀다. 이렇게 컨디션 좋은 [Diana & Marvin]을 처음 봤다. 오늘을 위해 일전의 만남을 그렇게 흘려보냈던 것이었다. 그래서 어쩔 수 없이 샀다. 4년 전 화분의 “여기, 삼바”를 듣고 대성통곡을 했었다. 감정에 무뎌진 요즘, 과거의 내가 현재의 나에게 선물을 하고 싶어졌다. 그래서 어쩔 수 없이 샀다.

그렇게 4장의 친구들과 함께 집에 가게 되었다. 지미 스미스(Jimmy Smith)의 [Jimmy Smith Plays The Standards], 오스카 피터슨(Oscar Peterson), 조 패스(Joe Pass)와 레이 브라운(Ray Brown)이 함께한 [The Giants], 다이애나 로스(Diana Ross)와 마빈 게이(Marvin Gaye)의 [Diana & Marvin], 그리고 화분의 [Flor De Primavera]. 이처럼 4가지 필연을 경험하며 ‘왜 인제야 우리가 만났을까?’라는 뻔한 드라마 대사 같은 말을 뱉는 자신을 발견했다.

귀가하는 길의 이어폰에서는 펄 시스터즈의 “가난한 연인”이 흘렀다. 현실을 잊으며 이어가는 판과의 지독한 연애이지만 필자는 여전히 이 연애에 ‘넋을 잃지, 넋을 잃어’. 안 그래도 얇은 지갑이 더 얇아졌지만, 덕분에 마음만은 포동포동 살이 쪘다. 가을은 정말 천고마비의 계절이 맞나 보다.

Editor│오욱석