어릴 적에 듣던 음악을 지금 다시 들으면 그 음악을 듣던 당시의 내 모습이 아련히 생각난다. 가족여행을 떠나며 카세트로 듣던 조항조, 친형의 모닝콜이었던 “다시 만난 세계”. 당시에는 귀를 틀어막고 싶을 정도로 싫었던 노래와 그 기억마저도 추억 보정 때문인지, 혹은 나이를 먹어가며 감수성이 풍부해진 덕분인지 모두가 행복하고 좋았던 것만 같다. 오죽하면 생각만으로도 눈시울이 붉어지며, 그때로 다시 돌아가고 싶다 생각할까. 추억 보정이 이렇게 무섭나 싶을 정도다.

이는 온라인 디지털 세계, 즉 게임 세상에도 똑같이 적용되는 것 같았다. 사실 게임 음악을 단순 흘려듣기 아쉬운 존재들이라 오래 생각해왔다. 여느 음악들과 마찬가지로 게임 테마 트랙 또한 주변 환경과 공기를 함유하여 미래에 전달되기 때문이다. 즐겁게 플레이하지 않은 게임이더라도 플레이했던 기억만 있다면 그 사운드 테마를 듣는 것만으로도 묘한 감정을 느낄 수 있다. 이는 플레이 당시의 기억이 추억이란 특별한 기억으로 치부되기 때문에 밀려오는 아련한 감정이겠다.

그리고 필자는 특히나 다양한 온라인 게임을 접해봤고, 그 게임의 사운드 테마를 대부분 좋아했다. 어느 특정 맵에 입장해야만 들을 수 있던 트랙이나 보스 몹을 잡을 때 흐르는 긴박한 음악 등등… 좋은 게임 음악은 내가 거쳐 간 게임에 비례해 수없이 많다. 비록 특별하진 않지만, 그에 관한 추억들 또한 숱하게 존재한다.

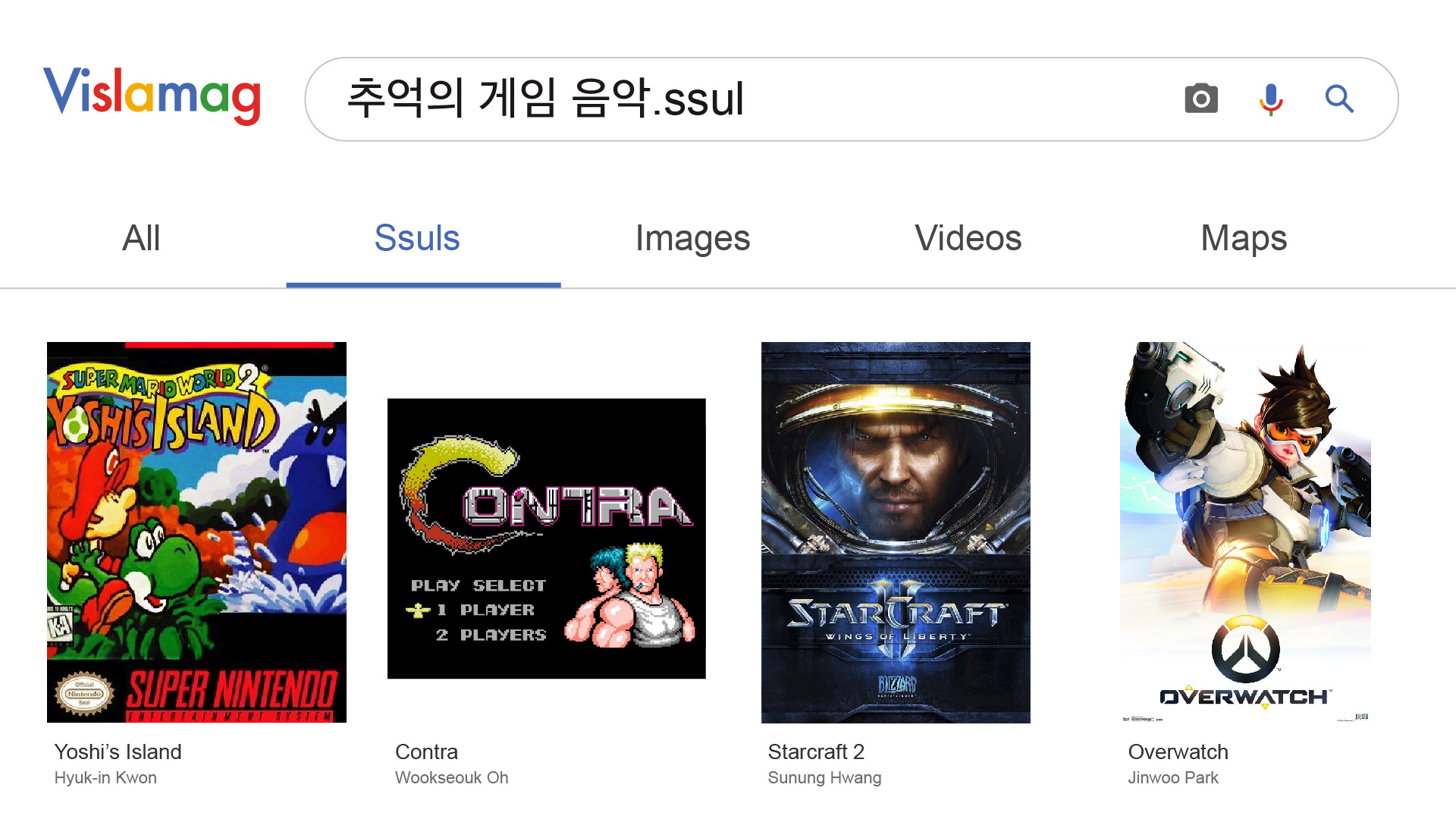

그래서 갑자기 궁금해진 것. VISLA 멤버들이 어린 시절 즐기던 게임 그리고 그 게임의 사운드 트랙이다. 사무실 혹은 집에서 게임을 즐기는 그들이 과연 어떤 게임 음악을 골랐을지, 또 어떤 특별한 썰을 풀어낼지, 하단에서 만나 보자.

Super Mario World 2: Yoshi’s Island / 권혁인

마포구 성산동에서 살던 9~10살 무렵, 엄마가 한동안 투병 생활을 하느라 나는 학교에 갔다 오면 혼자 집에 있어야 했다. 저녁에 퇴근한 아버지가 나를 데리고 엄마를 보러 병원에 가기 전까지 매일같이 마루에서 만화책을 읽거나 슈퍼컴보이를 가지고 놀곤 했다. 그때 나는 아버지가 사다 둔 3분 미트볼이나 컵라면을 먹으면서 한참을 오락기 앞에서 시간을 보냈다. 창밖으로 보이는 하늘이 어둑어둑해질 쯤이면 괜스레 무서운 기분이 들어서 으스스한 음악이 깔리는 던전 RPG류의 게임 같은 건 왠지 잘 하지 않았던 것 같다. 어린 마음에 엄마가 보고 싶거나 등골이 서늘한 기분이 들 때는 어려워서 스테이지를 잘 넘기지도 못했던 “요시 아일랜드”를 붙잡고 있었다. OST를 따라 흥얼거리면서 요시와 함께 파스텔 톤의 섬(Island) 이곳저곳을 거닐던 유년 시절의 기억. 그때 나는 요시를 마치 기르는 강아지나 절친한 친구처럼 여겼던 건 아닐까. 그 시절을 기억할 만한 공간이나 사물은 모두 사라지거나 변하고 말았지만, 그래도 이 음악으로 잠시나마 추억에 잠길 수 있으니 참 고마운 일이 아닐 수 없다.

Contra / 오욱석

이제 막 가정에 게임 콘솔이 보급되기 시작했을 무렵부터 본격적으로 흥미진진한 게임을 즐길 수 있었던 486 컴퓨터와 586 컴퓨터의 전성기, 그리고 PC방의 등장까지. 올해로 34살인 내 또래는 이런 문명의 이기를 마음껏 누렸던 세대였을 테다. 덕분에 정말 다양한 장르의 게임도 실컷 즐겼을 텐데, 나 역시 8비트 게임부터 각종 온라인 게임까지 유년, 학창 시절에는 언제나 디지털 게임이 함께했다. ‘성인이 되고 독립하게 되면, 온종일 내가 원하는 만큼 게임을 즐겨야지’라는 다짐은 성인이 되자마자 사라졌다. 지금에서는 오히려 어떤 게임이 나와도 시큰둥하다. 게임보다 재밌는 게 훨씬 많아졌거든.

아무튼, ‘게임 OST’, 그리니까 게임에 삽입된 음악에 관한 글을 쓰게 되었는데, 사실, 게임을 즐기며, ‘이야, 이 게임은 음악이 참 좋은데’같은 생각을 한 적이 있었는지 떠올려보면, 결코 아니다. 그저 내가 조종하는 캐릭터에 주어진 특정한 미션이나 퀘스트를 완수하는 일에 몰두하느라 음악을 들을 새가 없었지. 그럼에도 여태껏 결코 잊을 수 없는 게임 음악이 있다면, 1987년 코나미(KONAMI)에서 제작한 아케이드 게임 ‘콘트라(Contra)’다. 그땐 곤드라나 곤도라, 뭐 이런 식으로 불렀던 것 같다. 콘트라를 한지 장장 20년이 넘는 시간이 지났지만, 아직도 게임 내 배경음악이나 진행방식, 각 스테이지에 관한 기억은 생생하다. 기억력이 좋다기보다는 단순히 내가 1년간 콘트라 이 게임 하나를 오지게 플레이했기 때문이다. 1년간 두 시간 이상씩은 했으니까. 못해도 700시간은 이 게임을 붙잡고 있었던 셈이다.

어느 날은 늦은 밤 급작스레 병이 난 동생을 데리고 부모님이 급히 응급실로 향했는데, 나로서는 처음으로 혼자 빈 집에 남겨진 순간이었다. 나 홀로 집에 있다는 흥분도 잠시, 엄습하는 공포를 이겨내기 위해 TV에 패미컴을 설치하고, 콘트라를 켰다. 처음에는 콘트라에 푹 빠져 밤이 깊어가는 줄도 모르다가 까맣게 어두워진 바깥을 인지하고 나니 덜컥 겁이 나더라. 이불을 뒤집어쓴 채 억지로 콘트라를 부여잡았고, 볼륨을 왕창 높인 채 벌벌 떨며 콘트라를 플레이하다 잠들었다. 다음 날 아침이 밝아 부모님이 왔을 때는 게임 화면이 켜진, 굉음을 내는 텔레비전과 이불과 뒤엉켜 곤히 자는 나를 발견했을 터다. 그날 밤 공포스러운 기억의 부작용인지 이후 나는 콘트라를 플레이하지 않았다. 살면서 직접 찾아 듣지 않는 이상, 콘트라의 OST를 듣는 일은 없겠지만, 그와 비슷한 8비트 음원, 칩튠(Chiptune) 사운드를 듣게 될 때면, 어두운 밤 홀로 이불을 뒤집어쓴 채 게임을 하던 10살 아이의 뒷모습이 떠올라 묘한 기분이 든다.

Overwatch / 박진우

오버워치가 발매됐을 때가 떠오른다. 롤이 점령한 게임 신(Scene)을 과거의 영웅 블리자드가 흔들어줬으면 하는 구 게이머들의 바람 같은 것도 있던 시기로 기억한다. 오버워치는 여러 면에서 매우 신선했다. FPS 같으면서도 각 캐릭터에 강한 개성을 부여했고, 디자인적인 관점에서 봤을 때도 훌륭했다. 스타크래프트, 워크래프트, 디아블로를 즐기며 자란 세대는 제작사 블리자드에 대한 판타지도 한몫했다. 블리자드… 그들이 처음 만드는 FPS(정확히 FPS는 아니지만 어쨌든 총 쏘는 게임)류였기에 정말 다양한 의미가 있는 기대작이었고, 발매 당시 엄청난 센세이션을 일으켰다.

2016년 5월인가 발매됐을 거다. 그때 나는 게임을 즐길 수 있는 PC를 갖고 있지 않았다. ‘오버워치 해보고 싶당!’이라고 속으로 간절히 원하던 차에 압구정 근처에서 무슨 행사를 마치고 이 거리의 게임 좀 한다는 디제이, 포토그래퍼 형, 친구들과 함께 근처 피시방에 가서 오버워치를 처음 경험했다. 당시 한 디제이 형은 이미 숙련된 겐지 플레이를 보여줬다(류승룡 기모찌).

이후 뽕이 찬 나는 오버워치를 위한 PC를 하나 맞췄고, 약 1년 반 정도 600시간 정도 캐주얼하게 플레이했다. 지금이야 유저수가 많이 줄었지만 그 당시에는 무슨 학창 시절 MSN 메신저, 네이트온 접속하는 거 마냥 사람들이 접속했고, 자주 함께하는 친구들과 겜을 돌리며 노가리를 까고 그랬다.

겜하며 노가리를 깐다… 이게 사실 대단한 거다. 수년 전만 해도 피시방에서 다 함께 모이지 않으면 불가능했던 일이 지금은 아주 자연스럽다. 게임 좀 하는 친구들은 마이크도 기본으로 산다. 왜냐면 노가리 까면서 게임해야 되니까. 과거에는 게임에서 승리하기 위해, 커뮤니케이션을 하기 위해 마이크를 켰지만 현재는 커뮤니케이션이 필요 없는 게임을 할 때도 마이크를 낀다. 왜냐, 노가리 깔려고.

암튼, 노가리를 까며 오버워치의 수많은 전장을 누렸다. 리장타워… 도라도… 지브롤터.. 하나무라… 그때 스피커에서는 오버워치 전장 테마 곡들이 항상 흘러나왔다. 현재는 오버워치를 하지 않지만, 이 글을 쓰려고 과거에 플레이했던 게임의 OST를 찾다 보니 오버워치 맵 테마 플레이리스트가 있더라. 플레이 버튼을 순간 나는 66번 국도의 무법자 맥크리 갓지누가 되어있었다… 과거 오버워치 리즈 시절을 경험했던 친구들이라면 이 플레이리스트를 체크해보자. 자신도 모르게 어떤 캐릭터를 초이스할지 고민하게 될 테니까.

오늘 밤 오버워치를 다시 깔아볼까나…

StarCraft II: Wings of Liberty / 황선웅

본 에세이를 기획하고, 첫 주제로 게임 OST를 소개하자는 제안을 던졌을 때는 평소 즐겨듣던 게임 사운드 트랙이 마구 떠올랐는데, 막상 사연과 함께 소개하려니 고르는 게 쉽지 않더라. 그저 평범했던 학창 시절, 여느 남학생이라면 한 번쯤은 거쳐 가는 온라인 게임만 즐겼던 나는 위의 형들 이야기처럼 특별한 에피소드와 함께 소개할 만한 게임 음악이 몇 개 없었다. 그래서 나름의 고심 끝에 내가 가장 즐겁게 즐긴 게임이자, 처음으로 구매했던 게임인 “스타크래프트 2: 자유의 날개″의 사운드 트랙을 소개하고자 한다. 비록 지금은 똥겜 취급을 받고 있지만, 정확히 10년 전인 2010년 7월 27일 정식 발매 당시에는 엄청난 환호와 함께 서비스를 시작한 게임. 나 또한 드디어 올 것이 왔다며 약 6개월을 빠져 즐겁게 플레이했으니.

난 남들 다 하던 “스타크래프트: 브루드워” 만큼은 관심과 흥미가 전혀 없었다. 저주받은 손과 더불어, 전략 없이 수비에 급급했던 터라 컴퓨터조차 못 이기는 실력을 지녔기 때문이다. 반면에 스타 2는 나 같은 초보자들에게도 열린 게임이었다. 특히 불곰이란 유닛의 사기적인 유틸성 덕분에 당시 테란이 유독 승률이 높았고 내 저주받은 손을 테란의 사기성과 야비한 전략으로 커버했다. 실력에 비해 과분하게 실버, 골드 티어를 치고 올랐다. 기만스런 종족, 다양한 꼼수는 시너지를 발휘하여 극찬을 자아내기도 했다.

그런 테란의 장점은 불곰뿐이 아니었다. 사실 가장 사기적인 것으로 테란의 테마 트랙을 들 수 있겠다. 테란 테마 트랙은 스타1에 이어 스타2에도 이어진 점으로 두 종족과 추종을 불허할 정도라 해도 과언이 아닐 것. 프로토스는 잔잔한 오케스트라, 저그는 무조적인 앰비언트라 시간이 지나면 흐릿해지는 반면, 테사기는 오케스트라 바탕에 록 블루스, 컨츄리 포크 등의 현란하며 비장한 밴드를 내세워 두고두고 찾아 듣게 만드는 강한 매력을 지녔다.

“Heaven’s Devil”을 특히 좋아했다. 이는 스타2 테란 테마의 집합체로 편곡이 가미된 버전. 또한 테란 유저의 피를 끓게 만드는 힘 또한 지녔던 것 같다. 특공대 사령관 짐 레이너의 일대기를 그린 듯한 에픽한 전개. 그가 테란 연합과 켈모리안 조합 간의 전쟁에서 어떻게 날뛰었을지, 또 마사라 보안관으로 거친 황야의 무법 지대를 어떻게 활보했을지 그 모든 것을 이야기해주는 음악 같달까? 간만에 들으니 10년 전의 피가 끓는다. 이 끓는 피, 카트라이더 러쉬플러스로 달래야겠다.

에디터│황선웅